কাব্যতত্ত্ব, রসানুভূতি ও শব্দার্থ-সংঘটনের এক প্রাচীন দার্শনিক বিশ্লেষণ

শ্রীভোজদেব (১০১০-১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) বিরচিত “শৃঙ্গারপ্রকাশ” নামক কাব্যতাত্ত্বিক গ্রন্থখণ্ডে যে প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকসমূহ সংকলিত হইয়াছে, তাহার প্রথম প্রভাসে কবি যেরূপে শৃঙ্গাররসের একচ্ছত্র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা কাব্যরসতত্ত্বে এক অভূতপূর্ব ঘোষণা বলিয়াই গণ্য হইতে পারে।

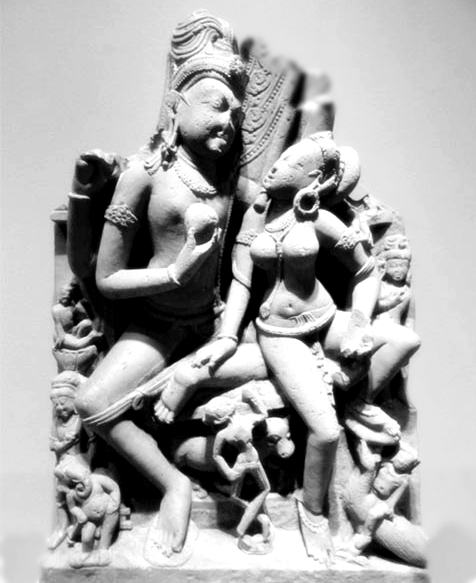

যাহার মেখলা এখনো বিচ্ছিন্ন হয় নাই, যাহাকে চুম্বন করা হয় নাই, যাহার মুখমণ্ডলের কান্তি অপসারিত হয় নাই, তদ্রূপা কান্তার অঙ্গ, যেন প্রতারিত প্রেম হইতে প্রাপ্ত মিলনসুখে গঠিত এক শুভ সখ্যতার প্রকাশ — তদ্রূপ দেহ যেন মহাদেব শিব রক্ষা করিয়া উঠুন। ১.১

যাঁহাদের চিত্ত শ্রীগণেশের পদপদ্মরেণু দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া দर्पণতলের ন্যায় নির্মলতালাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শব্দ ও অর্থের ঐশ্বর্য অত্যন্ত দীপ্তি প্রাপ্ত হয় — সেই সকল বিঘ্ননাশক, বুদ্ধির অধিপতি গণনাথ আমাদের মঙ্গল সাধন করুন। ১.২

বিধাতার মতে, আত্মস্থ যে গুণবিশেষ হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব, তাহাই ইহলোকে শৃঙ্গাররস নামে অভিহিত। সেই আত্মশক্তির রসস্বরূপ হইতে যিনি রসের যথার্থ রসিক, তাহার প্রবাদের প্রবর্তন হয়েছে। ১.৩

শ্লোকসমূহ পাঠ করিলে প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায়, শৃঙ্গাররসকে কবি কেবল একটি রস বলিয়া না গণিয়া, সকল রসের একমাত্র উৎস বলিয়া প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। বীর, করুণ, রৌদ্র, আদ্ভুত, হাস্য, শান্ত, ভয়ানক, বীভৎস, ভৎসল প্রভৃতি যাহা দশরস নামে প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে কবি কেবল শৃঙ্গারকেই প্রকৃত রস বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

যে ভাব অনন্যচিত্তে ধ্যান-ভাবনায় মনঃপ্রাণে ধারণ করিয়া অন্তরে অনুভূত হয়, সেই হয় প্রকৃত ভাব। এবং যে ভাব সেই চিন্তার পথ অনুসরণ করিয়া অহংকারপূর্বক হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক উচ্চতম আস্বাদ দান করে, সেই-ই রস।

যদি রতি প্রভৃতি ভাবসমূহ অতিপ্রকৃষ্ট অবস্থায় রসরূপে পরিগণিত হয়, তবে হর্ষ, ইত্যাদি অনুরূপ অনভিপ্রেত অনুভূতিসমূহ কি কারণে ভিন্ন গণ্য হইবে? যদি বলা হয় ইহারা অস্থায়ী — তবে বল, ভয়, বিষাদ, শোক, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি কতক্ষণ পর্যন্ত দীপ্তি প্রদর্শন করে? যদি স্থায়িত্বকে বিষয়বস্তুর অতিশয্যের উপর নির্ভর করিয়া বিবেচনা করা হয়, তবে চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি কোথা হইতে উদ্ভূত হয়? তাহারাও তো প্রকৃতির প্রভাবে উৎপন্ন। ফলে আত্মায় অথবা বাসনার দ্বারা সংদীপিত হইলেও, উভয়ক্ষেত্রেই ইহারা সমরূপে দেখা যায়।

সেখানে (রসের বিষয়ে) বস্তুগুলি প্রত্যক্ষের দ্বারা যেরূপে বোধগম্য হয়, সেইরূপে তাহারা অনির্বচনীয় রসস্বরূপে হৃদয়ে আস্বাদনযোগ্য হয় না; বরং, যেরূপে কবিদের বচনসমূহ দ্বারা হৃদয়বিদারকভাবে উদ্দীপ্ত হয়, সেইরূপেই তাহারা আস্বাদিত হয়।

তদর্থে এক প্রাচীন প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে :

“অত্তবিসেসা ণ হি তাহ চিত্তবিএসং কুণান্তি সঞ্চবিআ।

জহ ণ তে উম্মিললন্তি সুকইবআহিং সুসীসন্তা।।” (প্রাকৃত ভাষা)

অর্থাৎ — “বস্তুর বিশেষত্বসমূহ চিত্তকে তেমনভাবে বিহ্বল করে না, যেরূপে সুসজ্জিত কবিরা সুখকর শব্দাবলীর দ্বারা চিত্তের দ্বার উদ্ঘাটন করেন।”

এই শ্লোক দ্বারা বোঝানো হইতেছে যে, বস্তু-প্রত্যক্ষতা নয়, কবির কল্পনাশক্তি ও ভাষার অলংকারেই রসের প্রকৃত আস্বাদ ঘটে।

শ্রীভোজদেব বলেন, রতি হইতে যেই প্রায় একোনপঞ্চাশতি ভাব উৎপন্ন হয়, তাহারা শৃঙ্গারেরই বিকাশমাত্র; অপর সকল রস প্রকৃত অর্থে রস নহে, বরং রসপ্রতিমা মাত্র।

শ্লোকের মাধ্যমে কবি যেরূপে শৃঙ্গাররসের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে শৃঙ্গার কেবল দেহগত আকর্ষণমাত্র নহে, বরং আত্মশক্তির এক সূক্ষ্ম ও রসাত্মক বিকার। প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যকার সখ্য, মিলন, বিচ্ছেদ, কামনা, লজ্জা, প্রত্যাশা ও বিরহ, ইহা সকলই শৃঙ্গাররসের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহাদের পারস্পরিক সংলগ্নতাই রসসৃষ্টি করে। কবি বলেন, রস অনুভব দ্বারা উপলব্ধ হয়; ইহা পাঠ্যতত্ত্ব বা যুক্তিতর্ক দ্বারা নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভব দ্বারাই হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। কেবল দর্শন নয়, রসের পরিপূর্ণ আস্বাদ হৃদয়মাঝারে আবেগসঞ্চার করে। সেইজন্য, কাব্যে বা নাটকে, যাহা শব্দ ও অর্থের সুমেলনে গঠিত, শৃঙ্গাররস সেইখানেই নিখুঁতভাবে বিকশিত হয়।

এইখানে কবি এক বিরাট শিল্পতাত্ত্বিক সত্য উচ্চারণ করিয়াছেন যে, “শব্দ ও অর্থের সমাহারই কাব্য”। ইহা দ্বাদশ প্রকার: ক্রিয়া, কাল, কারক, পুরুষ, উপাধি, প্রধান, উপকারার্থ, প্রতিপদিক, বিভক্তি, বৃত্তি, বাক্যার্থ ইত্যাদি সংমিশ্রণে কাব্য গঠিত হয়। শব্দ ও অর্থের সহিত যে সংযোগ স্থাপিত হয়, তাহাই সাহিত্য। ইহার প্রকৃতি আবার দ্বাদশ প্রকারে ব্যাখ্যিত: অর্থাৎ, অভিধা, তাত্পর্য, ধ্বনি, প্রভৃতি।

শব্দের উৎপত্তি ধাতু ও প্রত্যয়যোগে হয়; ধাতুরূপা, প্রত্যয়রূপা, প্রাতিপদিকরূপা ইত্যাদি। তত্র ধাতুগন ১৬ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে — পরিপঠিতাঃ, অপরিপঠিতাঃ, পরিপঠিতাপরিপঠিতাঃ, প্রত্যয়ধাতবঃ, নামধাতবঃ, প্রত্যয়নামধাতু ইত্যাদি।

এ বিষয়টি বিশেষরূপে স্মরণীয় যে শাস্ত্রব্যবস্থাপনার প্রয়োগে প্রাকৃতি ও প্রত্যয়ের স্বতন্ত্র ভাবনাই মূল। উদাহরণস্বরূপ, “ভূ” ধাতু দ্বারা সৃষ্টি হয় “ভব”, “সৃজ” দ্বারা “সৃষ্টি”। কাব্যকার এই ধাতুসমূহ দ্বারা নির্মিত শব্দমালার মাধ্যমেই রস উদ্ভাসিত করেন। উদাহরণ স্বরূপ কংসবধ, পূর্ণিমার চন্দ্র-যোগ, রাত্রির প্রস্থান প্রভৃতি বিষয়ে কবি যেরূপে কাব্যিক ব্যঞ্জনা ব্যবহার করেন, তদ্দ্বারা পাঠকের হৃদয়ে এক তীব্র অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়।

কবিঃ সৃজতি কাব্যানি হৃধ্যা অধধতি সজ্জনাঃ। সূতে মুক্তাঃ পয়োরাশির্ ববন্তি তরূণীস্তনাঃ।।

সুন্দর ও কল্যাণকর বস্তুসমূহের উৎপত্তি স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হয়। যেরূপ কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কবির হৃদয় হইতে স্বাভাবিকরূপে প্রসুত হয়, তদ্রূপ মণিমুক্তা সমুদ্রতল হইতে এবং নবযৌবনা তরুণী নারীর স্তন হইতে পয়ঃস্রোত স্বভাবতঃ নির্গত হয়।

শৃঙ্গাররসের প্রকৃত অনুধাবন কেবল সেইজনই করিতে পারেন, যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ও রসগ্রাহী। নাট্যশালায় পারদর্শী অভিনেতা যেরূপে নাটকের চরিত্রে রসসঞ্চার করিয়া দর্শকের হৃদয়ে প্রাণসঞ্চার করেন, তেমনি কবিও শব্দ ও অর্থের সহিত নিজস্ব শিল্পবোধে সেই রসের আস্বাদন করান। এইজন্য, কবির স্থান অভিনেতার ঊর্ধ্বে। কারণ, কবি অদৃশ্য রসকে দৃশ্য রূপে আনয়ন করেন কল্পনার আশ্রয়ে, যেখানে নাট্যভিনয় কেবল দৃশ্যরূপেই সীমাবদ্ধ।

“শৃঙ্গারপ্রকাশ”-এ শ্রীভোজদেব কাব্যরসের মধ্যে শৃঙ্গাররসের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘোষণা করিয়াছেন, এবং বাক্যের মাধ্যমে রসসৃষ্টির ধ্বনি, তাত্পর্য ও কল্পনার নিপুণ ব্যাখ্যা দিয়া কাব্যতত্ত্বের এক অনুপম নিদর্শন রাখিয়াছেন।

সবিতা বিধবতি বিধুরপি সবিতরতি তথা দিনন্তি ইয়ামিন্যঃ। ইয়ামিনয়ন্তি দিনান্যপি সুখদুঃখবশীকৃতে মনসি।।

সবিতা অস্ত যায়, তথাপি বিধুর চন্দ্রমা উদিত হয়; তদ্রূপ দিবস সমাপ্ত হয়, রাত্রি আরম্ভ হয়। পুনশ্চ রাত্রি সমাপ্ত হইয়া দিবস আরম্ভ হয়। এইরূপে দিন ও রাত্রি পরস্পরকে অনুগমন করিয়া চলিতে থাকে। তবে, সুখ ও দুঃখে বশীভূত মনের মধ্যে এই পরিবর্তন স্বতঃসিদ্ধরূপে অনুভূত হয়।

তন্ময় ভট্টাচার্য

১১ই জুলাই ২০২৫

বাৎস্যায়ন যুগের সংস্কৃতি ও বারাণসীর বিশ্ববিদ্যালয় (৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)