অন্তর্লীন বৈদিক ঐতিহ্য, বৌদ্ধ সংযোগ ও সাহিত্যের রূপান্তরধারা

আমরা চীনকে (Hua) জিয়া রাজবংশ (Xia dynasty, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ) থেকে চিনি, এই সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশ (জম্বুদ্বীপ) বৈদিক সভ্যতার অধীনে সমৃদ্ধ হয়েছিল। মহাভারতে (3100 BCE) চীনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চীনারা প্রাগজ্যোতিষপুরের (Kamarup Province) রাজা ভগদত্তের পক্ষে ছিলেন। ইয়িন-তু ( and Tianzhu) হলো চীনাদের দ্বারা ব্যবহৃত ভারতের প্রাচীন নাম। ইয়িন-তু, শব্দটি সংস্কৃত ইন্দু (Moon) থেকে উদ্ভূত এবং সাং যুগে প্রচলিত ছিল।

চীনা সাহিত্য তার প্রাচীনতম রূপেই এক গভীর সাংস্কৃতিক স্তম্ভে প্রতিষ্ঠিত—দার্শনিক চিন্তন, ঐতিহাসিক চেতনা, ধর্মীয় ব্যাখ্যান এবং লোকবিশ্বাসের সম্মিলনে গঠিত এই সাহিত্যপ্রবাহ সহস্রাব্দ বিবর্তনে প্রবাহমান থেকেও কখনো তার আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়নি। অথচ এই আত্মপরিচয় চিরকালই চীনের বাইরের প্রভাব থেকেও উদ্দীপনা পেয়েছে—বিশেষত ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে (লিপিবদ্ধ ইতিহাস), যেখান থেকে এসেছে দর্শন, আখ্যান ও ভাষার ভিন্নতর বীজ।

সাং রাজবংশের (১৬০০–১০৪৬ খ্রিস্টপূর্ব) অস্থিলিপি থেকে যে সাহিত্য-অভিযাত্রার সূত্রপাত, তা ঝৌ যুগে (Zhou Dynasty ১০৪৬–২৫৬ খ্রিস্টপূর্ব) শাস্ত্রচর্চার মধ্য দিয়ে পরিণতির দিকে ধাবিত হয়। শি জিং (《诗经》) এবং শু জিং (《尚书》) কেবল কাব্য ও ইতিহাস নয়, এক জাতির নৈতিক দর্শনের মৌলিক দলিল। কনফুসিয়াসের লুন্গিউ (《论语》) চীনা শাসনকাঠামো ও নৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে, আবার লাওৎসির তাও তে চিং (《道德经》) প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য ও নির্জনতার দর্শন দিয়ে সাহিত্যে এক অন্তরাত্মিক স্তর সংযোজন করে।

তবে প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হওয়া ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের আগমন চীনা সাহিত্যের ভাষা, বিষয় ও বোধে এক অনন্য বিপ্লব আনয়ন করে। হৃদসূত্র (《心经》), বজ্রসূত্র (《金刚经》) প্রভৃতি অনুবাদ-প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, এক অনুবাদ-নন্দনের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতকে শুয়ানচাং (Xuanzang of 7th century)-এর ভারতভ্রমণ এবং তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত শি ইয়ৌ জি (《西游记》) কল্পনার আচ্ছাদনে ধর্মযাত্রার এক বহুবর্ণ আখ্যানরূপ। চ্যান (জেন-Zen) বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ওয়াং ওয়েই-এর (৮ম শতক) কবিতাগুলি হয়ে ওঠে ধ্যান ও প্রকৃতির সংলাপ।

টাং যুগে (৭ম–৯ম শতক) লি বাই ও তু ফুর কবিতা যেমন এক দিকে দার্শনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ, তেমনই চীনা শব্দনৈপুণ্যের উচ্চতম নিদর্শন। পরবর্তী কালের হঙ লৌ মেং (《红楼梦》) উপন্যাস কনফুসীয় পারিবারিক আদর্শ ও বৌদ্ধের অনিত্যতার চেতনা একত্রে বহন করে। আবার লিয়াও ঝাই ঝি ই (《聊斋志异》)-র অলৌকিক গল্পাবলি লোকধর্ম, প্রেতচর্চা এবং দাওবাদী রূপকল্পে নির্মিত।

আধুনিক যুগে, বিংশ শতকের শুরুতে, পশ্চিমী সাহিত্যিক প্রভাব সত্ত্বেও লু সুন (鲁迅)-এর কুয়াং রেন ঝি জি (《狂人日记》) কনফুসীয় সমাজের কঠোর সমালোচনা করেও ক্লাসিক অনুষঙ্গ ত্যাগ করেনি। মাও ইয়ানের (莫言) উপন্যাসসমূহ যেমন হঙ গাও লিয়াং (《红高粱》) সেই পুরাতন কাহিনিচর্চার ধারাকে আধুনিক রূপে পুনঃস্থাপন করে, যেখানে চীনের লোকবিশ্বাস ও জাদুবাস্তবতার সম্মিলন দেখা যায়।

এই সমগ্র প্রবাহে ভারতীয় প্রভাব কোনো পরোক্ষ ঘটনামাত্র নয়; বরং তা চীনা আত্মপরিচয়ের ব্যঞ্জনায় এক অবিচ্ছেদ্য ধ্বনি। বৌদ্ধ দর্শন কেবল ধর্মীয় ব্যাখ্যান নয়, সাহিত্যে এক ধ্যানমগ্ন বিমূর্ততা এনে দেয়, যা দাওবাদ (Tao) ও লোকবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে এক নতুন নন্দনচেতনার সৃষ্টি করে। অতএব, চীনা সাহিত্য যেমন আত্মমগ্ন, তেমনই বহির্মুখী—এক দিকে আত্মশুদ্ধির নৈঃশব্দ, অন্য দিকে পারস্পরিক সংস্কৃতি বিনিময়ের বিস্তীর্ণ সুরপ্রবাহ। এই দ্বৈত প্রবাহই চীনা সাহিত্যের চিরায়ত ঐতিহ্যকে সমকালেও জীবন্ত রাখে।

আবার চীন ও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য বিনিময়ের উদাহরণগুলি মূলত বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে সংঘটিত হলেও, এতে অন্তর্নিহিত রূপে এক গভীর ভাষাগত, দার্শনিক ও কাব্যিক প্রভাববিনিময়ও নিহিত রয়েছে। এই বিনিময় কেবল ধর্মীয় অনুবাদ বা অনুকরণে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা এক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক চেতনার আদানপ্রদান হিসেবে চিহ্নিত হয়।

প্রথমত, বৌদ্ধ সূত্রগুলির চীনা অনুবাদে বৈদিক সংস্কৃতির সরাসরি প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র—যার অন্তর্ভুক্ত হৃদসূত্র ও বজ্রসূত্র (《心经》 ও 《金刚经》)—সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ায়, অনুবাদের সময় বিশুদ্ধ বৈদিক ধ্যান, জ্ঞান ও শূন্যতাবাদের (নেতি-নেতি) ধারণাগুলি চীনা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে বিশেষ রূপকল্পে। “গত্যে গত্যে পারগত্যে পারসংগত্যে বোধিস্বাহা”—এই মন্ত্রটি হৃদসূত্র-এর অন্তিম স্তবক, যার উচ্চারণ ও ভাব একেবারেই ঋগ্বৈদিক স্তোত্রধর্মী। চীনা ভাষায় এই মন্ত্রটি উচ্চারণের কাঠামো বজায় রেখে অনুবাদিত হয়, ফলে এর শব্দমাধুর্য ও ধ্যানকেন্দ্রিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

দ্বিতীয়ত, চীনা কল্পকাহিনির বুনোটে একাধিকবার বৈদিক দেবদেবী ও উপাখ্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শি ইয়ৌ জি (《西游记》) বা Journey to the West-এ যেমন দেখা যায় যে, বোধিসত্ত্ব গুণরূপী অবতার, দেবদেবীর তপস্যা, বা মায়াবাদের অন্তরনির্মাণ সকলই বৈদিক পুরাণ-প্রতিমার অনুরণন। “সূর্য দেবতা”-র চিত্রায়ন বা “শত্রু-জয় কল্পবৃক্ষ”-এর ব্যবহার ভারতীয় পৌরাণিক ধারা থেকেই গৃহীত।

তৃতীয়ত, দার্শনিক চেতনার বিনিময়ে চ্যান (Zen) বৌদ্ধধর্ম এক বড় ক্ষেত্র। এটি ধ্যানযোগের মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান অর্জনের যে ধারণা তুলে ধরে, তা বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদ-এর উপদেশমূলক ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ওয়াং ওয়েই, হান শান, বা বাই চুয়ি-এর কবিতাগুলিতে আত্ম-অতিক্রম, নিঃশব্দ ধ্যান ও প্রকৃতির অন্তর্বয়ান বৈদিক রসধারার প্রতিধ্বনি হয়ে ওঠে।

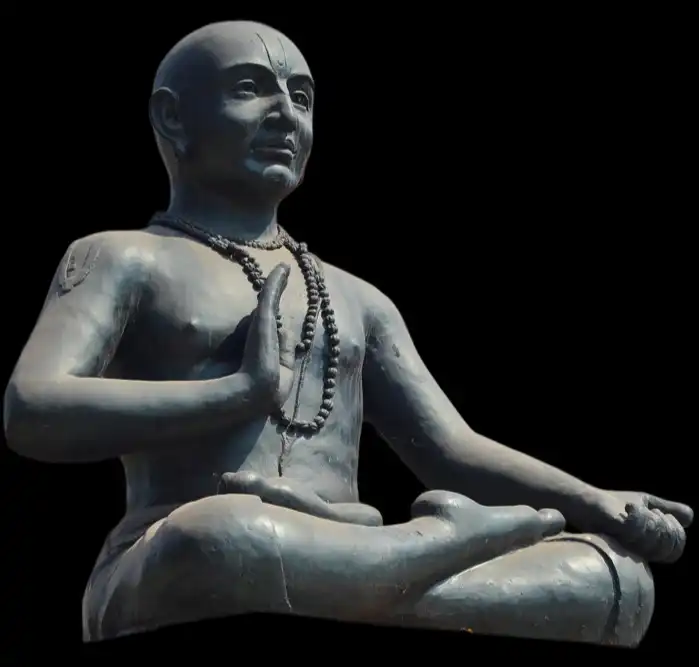

চতুর্থত, অনুবাদ সাহিত্য ও ব্যাকরণচর্চাতেও বিনিময় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কুমারজীব (344–413 CE), এক ভারতীয় (প্রাচীন বঙ্গীয়) সংস্কৃতজ্ঞ, চীনে বসে একাধিক বৌদ্ধ সূত্র অনুবাদ করেন এমন এক কৌশলিক পদ্ধতিতে, যেখানে সংস্কৃত পদের লঘুত্ব, অলঙ্কার ও ধ্বনিমাধুর্য বজায় রাখার জন্য তিনি চীনা ভাষাকে প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় নমনীয় করে তোলেন। তাঁর অনুবাদ পদ্ধতিতে সন্দর্ভ পদ্ধতি, অর্থাৎ বাক্যাংশ ধরে ভাবরূপান্তরের প্রচেষ্টা দেখা যায়, যা পাণিনিয় ব্যাকরণশাস্ত্রের তুল্য এক বিনির্মাণ।

এছাড়াও চীনা নাট্য ও চিত্রশিল্পেও এই বিনিময়ের প্রভাব ছিল প্রবল। নালন্দা থেকে আগত বিদ্যানদের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে অনেক চীনা নাটকে পুনর্জন্ম, কর্মফল, অথবা অসীম বোধিসত্ত্বের যাত্রা-র মতো দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলি সরাসরি ভারতীয় সাহিত্যের থেকে উদ্ভূত। চীনা ভাষার সরকারী নাম হল পু টোং হুয়া (Pǔ tōng huà)।

এই সাহিত্যিক সংযোগ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক প্রভাব নয়, বরং এক অন্তর্মিলনের অনুপম উদাহরণ—যেখানে ভারতীয় ঋষিদের ধ্যান ও ভাষা চীনা কবিতায় মিশে এক বৈশ্বিক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার রূপ নিয়েছে।

সাহিত্য সম্রাট: 25th May 2025

Read More:

- ভারতীয় সাহিত্যচেতনার ভিত রচনায় বৈদিক সভ্যতার অনিঃশেষ প্রতিধ্বনি

- বাংলার ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস নিয়ে বিভ্রান্তি