বঙ্গের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত

এক প্রাচীন জনপদের উন্মীলিত পরিচয়পত্র

বঙ্গের ইতিহাস কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, সমগ্র প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। ঋগ্বৈদিক যুগ (৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ), মহাভারত, জৈন-বৌদ্ধ তীর্থসংস্কৃতি, মৌর্য-গুপ্ত-সেন পর্ব এবং মধ্যযুগীয় সুলতানী ও মুঘল শাসনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে এক সুপ্রাচীন ও পরিপুষ্ট বঙ্গীয় চেতনা, যাহা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত।

মহাভারতের আদিপর্বে বর্ণিত আছে, অসুররাজ বলির পত্নী সুদেষ্ণা ঋষি দীর্ঘতমার গর্ভে যে পাঁচ পুত্র প্রসব করেন, তাহারা অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ নামে পরিচিত। এই পাঁচটি জনপদই পরবর্তীকালে বৃহত্তর পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণ করে। বঙ্গ ও পুণ্ড্রের বিস্তৃতি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের একটি বৃহৎ অংশজুড়ে ছড়াইয়া ছিল। বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর এবং ভারতের মালদা ও দিনাজপুর ছিল এই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের অংশ। লক্ষ্মণ সেনপুত্র কেশব সেনের তাম্রশাসন লিপি অনুযায়ী, দ্বাদশ শতকে বিক্রমপুর অঞ্চল পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং এই অঞ্চল দক্ষিণে সুন্দরবনের উপকূলবর্তী জনপদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৮৩) বঙ্গ, পুণ্ড্র, কামরূপ ও গৌড় রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরাহমিহির রচিত বৃহৎসংহিতায় খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়ক, পৌণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট, বর্ধমান ও তাম্রলিপ্ত — এই ছয়টি পৃথক জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখনই বঙ্গ একটি সাংবিধানিক ও সাংস্কৃতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

জৈন ধর্মের ইতিহাসেও বঙ্গের ভূমিকা উজ্জ্বল। জৈন শাস্ত্রমতে, অতি প্রাচীন যুগে তীর্থঙ্কর নেমিনাথ (৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বঙ্গ ও অঙ্গদেশে জৈন ধর্ম প্রচার করেন। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে পার্শ্বনাথ সমেতশেখর (বর্তমান পরেশনাথ পাহাড়, ঝাড়খণ্ড) পর্বতশৃঙ্গে সমাধিস্থ হন। তিনিও বঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়া বহু লোককে দীক্ষা দেন। পরবর্তীকালে এই পর্বতজুড়ে তীর্থঙ্করদের জন্য নির্মিত হয় অসংখ্য সমাধিমন্দির।

রামায়ণের যুগে দশরথ কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দিতে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি জনপদের সমৃদ্ধ দ্রব্যাদি উপস্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। মহাভারতে বর্ণিত ভীমের দিগ্বিজয়ে তিনি বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাস্ত করেন এবং বঙ্গভূমির নৃপতিদের জয় করেন। পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব, যিনি পৌণ্ড্রক নামে খ্যাত, ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বিরোধী এবং পরে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। হরিবংশ পুরাণে উক্ত আছে, তিনি ছিলেন জরাসন্ধ ও নরকের বন্ধু।

প্রাক্-মৌর্য যুগে বঙ্গ এক স্বাধীন জনপদ। প্রথম ঐতিহাসিক স্বতন্ত্র বঙ্গ রাজা ছিলেন কর্ণসুবর্ণ অধিষ্ঠিত সম্রাট শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ)। তিনি এক দৃঢ় শৈব রাজা ছিলেন এবং সমতট অঞ্চলে বহু শিবমূর্তি স্থাপন করান— কালীঘাটের নকুলেশ্বর, দ্বিগঙ্গার গঙ্গেশ্বর, কুশদহের লাউপালায় পোড়া মহেশ্বর, জলেশ্বর— এই সমস্ত মন্দিরসমূহ শশাঙ্ক যুগের নিদর্শন। একই সময়ে বঙ্গের নৌপরিভ্রমণসক্ষম লোকেরা বালী, লম্বক ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া শৈব ধর্ম প্রচার করে ও বহু মন্দির নির্মাণ করে। এই ঔপনিবেশিক বিস্তার বঙ্গের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক শক্তিকে সুসংহত করে।

আদি মল্ল রঘুনাথ সিংহ, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে বৃন্দাবন হইতে আসিয়া বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে বীর হাম্বীর (১৫৯৬ খ্রিঃ) আকবরের সময়ে কিঞ্চিৎ মোগল আনুগত্য স্বীকার করেন। মল্লভূমে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও শৈব-ভৈষ্ণব মিলনের এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম কেন্দ্র ছিল সগরদ্বীপ। সগরের পুত্রগণ যেখানে ভস্মীভূত হন ও গঙ্গা আনয়নের ফলে উদ্ধারপ্রাপ্ত হন, সেই স্থানের নাম সগরদ্বীপ। যুগযুগ ধরে ইহা এক বিশিষ্ট তীর্থস্থানে পরিণত হয়। পাঠান ও মোগল যুগে শ্রীমন্ত সওদাগর এবং পরে প্রতাপাদিত্যের শাসনকেন্দ্র ছিল এই দ্বীপ। কথিত আছে, ১৬৮৮ সালে এক প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসে দ্বীপটি নিমজ্জিত হয় এবং দুই লক্ষ জনসংখ্যা সহকারে চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

লক্ষ্মণ সেনের সময়ে (১১৭৮-১২০৭ খ্রিঃ) যশোরেশ্বরী কালীমূর্তি ও কালীঘাটের মহাকালীর পূজা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মূর্তিগুলির অদ্বিতীয় ভাস্কর্য দেখে প্রতীয়মান হয়, ইহারা বৌদ্ধ যুগেরও পূর্ববর্তী (৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। যশোরেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির প্রতাপাদিত্যের (১৫৬১–১৬১১ খ্রি) আমলে নির্মিত হয়। আধুনিক কালে, ২০২১ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই তীর্থ পরিদর্শন করেন, যাহা বাংলার প্রাচীনতা ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি রাষ্ট্রিক স্বীকৃতির নিদর্শন।

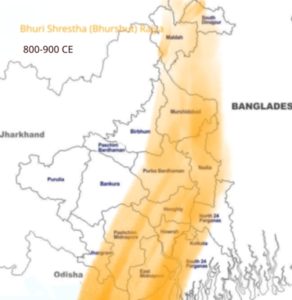

১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার সর্বপ্রথম মুসলিম স্বাধীন শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। পাণ্ডুয়া (বর্তমান হুগলি জেলা) ছিল তাহার প্রারম্ভিক রাজধানী। পরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় লক্ষ্ণৌতিতে (বর্তমান মালদা,পুরাতন ভুরশুটের অংশবিশেষ)। এরপর বঙ্গ এক দীর্ঘ মধ্যযুগীয় ইতিহাসের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠে, যেখানে বৈদিক, বৌদ্ধ, শৈব, ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি এক বিরল সমন্বয়ের নিদর্শন রাখে।

বঙ্গ নামক প্রাচীন জনপদটি শুধু ভারতীয় ইতিহাসের নয়, সমগ্র প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় এক দীপ্তিমান, স্বাধীন ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জাতিসত্তা হিসেবে উন্মেষ লাভ করে। প্রাচীন বেদের নিরাকার, তাত্ত্বিক ও বিমূর্ত দেবতাগণ ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া পড়েন ব্যক্তিগত উপাসনার প্রতাপের নিকট। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনাসক্ত, নিস্পৃহ জীবনদর্শন বাংলার জনমানসে গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। জৈন আদিনাথ ছিলেন বৈদিক রুদ্র, ধ্যানমগ্ন অবতারে রাগান্বিত রুদ্র। বঙ্গীয় জীবনের বাস্তবতা ও সংবেদী প্রবণতা তৎসময়ে গ্রহণ করিয়াছিল শৈবধর্মের এক কঠিন অথচ সহজাত, সরল অথচ গভীর সংস্করণ।

ঐতিহাসিক গৌতম বুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কাল হইতেই ধীরে ধীরে একটি বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি ও পূজার উপাস্য দেবতায় রূপান্তরিত হন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এই সময়ে বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য নকল করিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে সংযোজন করিতে থাকেন। বৌদ্ধ উপাস্য ‘বুদ্ধ’ ধ্যানমগ্ন শিবের প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছু নহে — এই সাংস্কৃতিক সত্যটি বাঙালি সহজেই অনুধাবন করিতে সক্ষম হন। এই কারণেই বঙ্গবাসী বৌদ্ধ ধর্মকে একপ্রকার প্রতারণামূলক বিকৃতি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন; বঙ্গের আত্মিক ও দার্শনিক ধারা শৈব-শাক্ত ঐতিহ্যের ভিতরেই আপন পরিচয় রক্ষা করে চলে।

শৈব উপাসনা বাংলায় শুধু একটি ধর্মীয় রূপই নয়, এক সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়েরও রূপান্তর ঘটায়। ব্যক্তিক ও শক্তিময় ঈশ্বরভাবনা, সহজ প্রতিমা ও আচারনির্ভর ঐতিহ্য, এবং লোকজ উপাদানে সমৃদ্ধ এই শৈবধারাই বাংলার ধর্মচর্চায় প্রবল প্রতাপ লাভ করিয়া একপ্রকার জাতীয় মনস্তত্ত্বে পরিণত হইয়াছিল। শিবকে কেন্দ্র করিয়া গড়ে উঠে নানা আখড়া, তীর্থ ও উৎসবের ঐতিহ্য।

এই ধারার মধ্যেই ধীরে ধীরে শক্তি উপাসনার উত্থান ঘটে। চণ্ডী, দুর্গা, কালী — এই সকল দেবীরূপ গ্রহণ করে বঙ্গের শৈবতত্ত্ব এক নূতন স্তরে উন্নীত হয়। কালী উপাসনা ক্রমে শিবের উপাসনার উপরে প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে। কালী এখানে শুধু শক্তির প্রতীক নহে, বঙ্গনারীর আদিরূপ, প্রাকৃত শক্তির মাতৃচেতনা — যাহা জাতিগত পরিচয়ের এক অন্তর্মুখ ধারা নির্মাণ করিয়াছিল।

কিন্তু সময়ের স্রোতে এই প্রবাহ ধীরে ধীরে ভিন্ন দিকে বাঁক নেয়। মধ্যযুগের শেষ পর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বঙ্গজীবনে এক নব বিপ্লব আনয়ন করে। ব্যক্তিক প্রেমভক্তি, নামকীর্তন, হৃতপিন্ডদর্শী বৈষ্ণবতত্ত্ব বঙ্গসমাজকে এক অদ্বিতীয় ঐক্যে বাঁধিয়া ফেলে। শিবের গাম্ভীর্য ও কালীর মহাভয়ংকর রূপের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণের কান্তভাব, মাধুর্য ও লালিত্য বাঙালির ধর্মবোধে প্রাধান্য লাভ করে। কীর্তন, পদাবলি, মঙ্গলকাব্য এবং সামাজিক সংগঠন — এইসবের মধ্য দিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব পরিণত হয় বাঙালির জাতীয় পরিচয়ে।

একটি বস্তুনিষ্ঠ তর্ক উপস্থাপন করা যায় যে, বঙ্গীয় বৈষ্ণবধারার কৃষ্ণ ও রাধা আদতে শৈব-শাক্ত তত্ত্বেরই উন্নীত ও সংস্কৃত সংস্করণ; যাহা গৌরাঙ্গ মিশ্র (চৈতন্যদেব: ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ) এর চৈতন্যতত্ত্ব ও ব্রহ্মভাবনার সহিত মিশিয়া এক নবতর সাধনা-মূল্যে পরিণত হয়। কলিঙ্গ ও বঙ্গদেশে ‘দারুব্রহ্ম’ অর্থাৎ কাঠের দেবতা উপাসনার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। জগন্নাথদেবকে প্রকৃত অর্থে বৈরবরূপেই কল্পনা করা যাইতে পারে। বঙ্গের গাজনে যে বৃহৎ কাঠখণ্ড বা ‘ভৈরব দণ্ড’ পুজিত হয়, তাহাও আদিতে এক শৈব প্রতীক। সন্ন্যাসীগণ গাজনে এই ভৈরব দণ্ডকে পবিত্র জলাশয়ে ডুবাইয়া রাখেন এবং চৈত্রমাসে উহা উদ্ধার করিয়া গম্ভীর আনুষ্ঠানিকতায় তাহার উপাসনা করেন।

গাজনের সন্ন্যাসীরা আদিতে শৈবপন্থী ব্রতধারী; তাঁহাদের বহুবিধ আচার ও উৎসবের মধ্যে পাই ‘শিবের বারোমাস্যা’ নামে একটি বিশেষ লোকসাহিত্যিক ধারার কীর্তন। এই ‘বারোমাস্যা’তে প্রতিফলিত হইয়াছে একটি মধ্যবিত্ত বাঙালি গৃহস্থ পরিবারের নিতান্ত প্রাত্যহিক ও কৌতুকভরা বাস্তবতা। শিব এখানে অলস গ্রামীণ এক চারিত্রিক প্রতিমূর্তি — যিনি সংসারী নন, কর্মঠ নন, এবং স্ত্রী পার্বতীর ধমক না পাইলে সচল হন না। পার্বতী এখানে ধনী ব্যাবসায়ীর কন্যা — এক গৃহবতী, যিনি প্রেমবশত শম্ভুকে বিবাহ করিয়াছেন, তথাপি সংসারে তাঁহার অসামঞ্জস্যতায় প্রায়ই বিরক্ত। এই শৈব উপাখ্যানরূপ জীবনচিত্র বঙ্গীয় লোকমানসে গভীরভাবে প্রোথিত।

এইভাবে বঙ্গসাহিত্য ও ধর্মজীবনে শিব-পার্বতী, কৃষ্ণ-রাধা ও গৌরাঙ্গের চৈতন্যতত্ত্ব একপ্রকার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের মাধ্যমে পরস্পরের পরিপূরক হইয়া উঠিয়াছে।

এইভাবে শতধাবিভক্ত ধর্মীয় চর্চা ও উপাসনাসমূহ একে একে আত্মসাৎ করিয়া বঙ্গ গড়িয়া তোলে এক অনন্য ইতিহাস — যাহা সাহিত্যের, ধর্মের, স্থাপত্যের ও মানবিকতার দিক হইতে বাঙালি জাতির অহংকার।

Date: 6th May 2025

Image: যশোরেশ্বরী কালীমূর্তি

Read more

- ভূরিশ্রেষ্টির (ভুরশুট ) বাংলাভাষা ৭০০ খ্রিস্টাব্দ

- চৈতন্য-পূর্ব গৌড়বঙ্গের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণ

- রূপ-সনাতন চরিতচিন্তা : বৈষ্ণব সাধনার ধারায় তন্ময় যুগধর্ম