বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের বিশ্বকোষ (Encyclopedia of Bengali Language and Literature)

তন্ময় ভট্টাচার্য (অ্যাডভোকেট)

চ

চৈতন্যলীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার

তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে ।

তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল

ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাংলা ভাষায় পদ্য ছন্দে লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে (শকাব্দ ১৫৩৭) শেষ হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর মূল বৌদ্ধিক কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যলীলার বিংশ ও একবিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সঙ্গে মহাপ্রভুর সংলাপে “সম্বন্ধতত্ত্ব”-এর বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এখানে ঈশ্বর, জীব, শক্তি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

‘বৃহৎভাগবতামৃত’ (শ্রীসনাতন গোস্বামী): এই গ্রন্থের দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে, যেখানে ভক্তির মূল কাঠামো, ভক্তির বিভিন্ন স্তর, এবং ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই অংশকে গ্রহণ করে চৈতন্যচরিতামৃত-এ সংযোজন করেছেন।

‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’ (শ্রীরূপ গোস্বামী): এই গ্রন্থে ভক্তির রসতত্ত্ব, সাধনভক্তি থেকে শুরু করে ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি—ভক্তির সমস্ত ধাপকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মধ্যলীলার আলোচনায় রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্তকে বিশেষ মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন।

‘উজ্জ্বলনীলমণি’ (শ্রীরূপ গোস্বামী): ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রেমতত্ত্বের আলোচনায় এই গ্রন্থের ‘মাধুর্যরস’-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহকে গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্পষ্ট করে জানান যে, প্রেমতত্ত্বের সর্বোচ্চ বিশ্লেষণ রূপ গোস্বামী করেছেন, আর তিনি তাঁর গ্রন্থে সেটির সারমর্ম স্থাপন করেছেন। অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত একাধারে সম্বন্ধতত্ত্ব (সনাতন গোস্বামী), অভিধেয়তত্ত্ব বা ভক্তিতত্ত্ব (বৃহৎভাগবতামৃত), ভক্তিরসরূপ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু), এবং প্রেমতত্ত্ব (উজ্জ্বলনীলমণি)—এই চার দিকের একত্র সমন্বয়।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা-তারে বলি ‘কাম’

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥

কামের তাৎপর্য-নিজ সম্ভোগ কেবল।

কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য-হয় প্রেম ত প্রবল ॥

বৃন্দাবনে থাকার সময় কৃষ্ণদাস ছয় গোস্বামীর সম্প্রীতি লাভ করেছিলেন, তিনি জাহ্নবা দেবীর সাথেও দেখা করেছিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থ রচনার সময় প্রতি সন্ধ্যায় বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে বৈষ্ণবরা একত্রিত হয়ে তা শুনতেন এবং আস্বাদন করতেন। লেখকের জন্য এটি ছিল এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা, আর তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে ভক্তরা যা শুনতে চাইতো কবি তাই লিখতেন।

বৃন্দাবনবালী বৈষ্ণবমণ্ডলী প্রতিদিন অপরাহে বৃন্দীবনদাসের চৈতম্বভাগবত শুনিতেন;

কিন্তু তাহাতে চৈতন্ত্যদেবের শেষলীলা সবিস্তার ধর্ণিত না থাকার

তাঁহাদের আশা মিটিত না (জগদীশ্বর গুপ্ত)

চৈতন্যভাগবত-এ শ্রীমতী রাধার প্রসঙ্গ একেবারেই নেই। শ্রীমদ্ভাগবত-এর সঙ্গে চৈতন্যভাগবত-এর এই দিকের অদ্ভুত মিল আমাদের বিস্মিত করে। চৈতন্যভাগবত (১৫৩৫ খ্রি) আসলে শ্রীচৈতন্য চরিত্রের আংশিক ছবি। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃত-এ সেই অভাব পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এখানে শ্রীচৈতন্য চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মহাপ্রভুর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দিক, আর যুক্তিভিত্তিক তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ দার্শনিক বিশ্লেষণ—সবকিছুই আমরা পাই এই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ থেকেই । কিন্তু পুরীতে চৈতন্যের মৃত্যু এবং পুরী, নবদ্বীপ অথবা মথুরায় এর তাৎক্ষণিক প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য আমরা চৈতন্য চরিতামৃত থেকে পাই না ।

চৈতন্যচরিতামৃতকে চৈতন্যভাগবত-এর (১৫৩৫ খ্রি) পরিপূরক বিবেচনা করা যাবে না।। আসলে চৈতন্যচরিতামৃত একটি ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থ, জীবনী নয়। অন্যদিকে চৈতন্যভাগবত জীবনীমূলক। বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে কিছু তথ্য নিজেই যাচাই করতে পেরেছিলেন। তবু বৃন্দাবন (১৫০৭–১৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দ) নিত্যানন্দকে তাঁর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করলেও তাঁর অবস্থান সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। মনে হয়, পরবর্তীকালে কেচৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে;

তাঁহার চরণ ধুঞ করে মুঞি পানে।

শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ;

তোমরা এ অমৃত পীলে, সফল হৈল শ্রম।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

উ এই গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করেছিলেন, চৈতন্যমঙ্গল ক্রমে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের সময় চৈতন্যভাগবত নামে পরিচিত হয়।

পুরীতে চৈতন্যদেবের (১৫৩৩ খ্রি) দেহাবসানের আগেই নিত্যানন্দ ও তাঁর অনুগামীরা নদীয়া অঞ্চলের বৈষ্ণবদের নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহ্নবা দেবী আর পুত্র বীরচন্দ্র (জন্ম ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে) প্রবল চাপ দেন নিত্যানন্দকে চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কৃষ্ণভক্তির প্রবেশের দ্বার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ ইতিমধ্যেই সংকর্ষণ-বলরাম হিসাবে গৃহীত হয়ে ছিলেন, তাই নিত্যানন্দের অন্তর্ভুক্তি (দ্বিতীয় বলরাম) অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবুও কোনও গোপন প্রভাবের কারণে তিনি গৌড়ীয় শাস্ত্রে স্থান পেয়েছিলেন।

নিত্যানন্দ নদীয়া আর নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেননি। তিনি দুইবার বিবাহ ( ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে) করেন, দুর্গার উপাসনা শুরু করেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। এতে বৈষ্ণবরা ক্ষুব্ধ হন। তাঁরা অদ্বৈত আচার্য (কামালাক্ষ ভট্টাচার্য)-এর মাধ্যমে এই অবস্থা চৈতন্যকে জানান। চৈতন্য খবর যাচাই করে নিত্যানন্দের থেকে দূরে সরে যান। তিনি নবদ্বীপে ফিরে (১৫৩১ খ্রিস্টাব্দ) পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যদিও তখন সবকিছুই প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অদ্বৈত আচার্য তখন বার্ধক্যের কারণে কার্যকর ছিলেন না, আর তাঁর ছয় ছেলের মধ্যে তিনজন তাঁকেই মহাদেবের অবতার এবং আন্দোলনের প্রধান নেতা বলে প্রচার করতে থাকেন।

১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে পুরীতে চৈতন্যদেব হঠাৎ মারা গেলে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সংকীর্তন আন্দোলন কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়—তা পুরী হোক বা নদীয়া। চৈতন্যের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে জাহ্নবা দেবী (১৫১৬-১৫৯০ খ্রি) একপ্রকার উপেক্ষা ও কষ্ট দিয়েছিলেন। দীর্ঘ নিঃসঙ্গ জীবনের পর বিষ্ণুপ্রিয়া ১০২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সীমিতসংখ্যক ভক্তকে গৌরাঙ্গ পূজা, এমনকি সম্ভবত প্রথম ‘গৌরমন্ত্র’ দীক্ষা দেন। কিন্তু তিনি এর বাইরে আর কিছু করতে পারেননি। নবদ্বীপে আজও তাঁর পিতৃগৃহ টিকে আছে।

বৃন্দাবনদাস জাহ্নবা দেবী গোস্বামিনীর সঙ্গে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে খেতুরিগ্রামে নারোত্তম দাসের আয়োজিত খেতুরি উৎসবে গিয়েছিলেন। এই খেতুরি উৎসবই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রথম বৃহৎ সমাবেশ হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত-পরিবার ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রতিনিধি ভক্তগণ একত্রিত হয়েছিলেন। জাহ্নবা দেবী এই উৎসবের প্রধান আচার্য হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন। জানহবা দেবী প্রায় ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবন,মথুরায় মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় চুয়াত্তর বছর। নিত্যানন্দ-পরবর্তী সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে মহা প্রভাবশালী নারী নেত্রী হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর নেতৃত্ব ও প্রভাবের ফলে নিত্যানন্দের অবস্থান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহ্নবা অনঙ্গরাধিকার মর্যাদা লাভ করেন ।

এদিকে বৃন্দাবনে নেতৃত্বে ছিলেন জীব গোস্বামী (১৫১৩ – ১৫৯৮ খ্রিষ্টাব্দ), প্রথমে তিনি নিত্যানন্দকে স্বীকৃতি দিতে চাননি। নিত্যানন্দ পণ্ডিত বা শিক্ষিত ছিলেন না, গৌরাঙ্গর জীবিত অবস্থায় বা মৃত্যুর পরেও নিত্যানন্দ কখনও বৃন্দাবন যাননি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে দেখা করতে। বরং তাঁর স্ত্রী জাহ্নবা দেবী বারবার বৃন্দাবনে গিয়ে জীভ গোস্বামীকে প্রভাবিত করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে নিত্যানন্দের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক, সামাজিক ও তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনের চৈতন্যমঙ্গল নয়, বরং সংশোধিত চৈতন্যভাগবত-এর একটি পাণ্ডুলিপিই পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন—অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর অন্তত আশি বছর পরে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে খড়দহে নিত্যানন্দ প্রভু ৭৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং অদ্বৈতাচার্য বা কমলাক্ষ ভট্টাচার্যের মৃত্যু হয় ১৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের চৈতন্যচৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে;

তাঁহার চরণ ধুঞ করে মুঞি পানে।

শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ;

তোমরা এ অমৃত পীলে, সফল হৈল শ্রম।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

দেব পরবর্তী কর্মকাণ্ড একেবারেই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।

তিনি বৃন্দাবনদাসকে বিশেষ সম্মান দিয়ে উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা হয়, কৃষ্ণদাস ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সংশোধিত চৈতন্যভাগবত হাতে পান, তাতে নিত্যানন্দের অবস্থান তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র স্থির করে দেন, বৃন্দাবন দাস তখন বেঁচে ছিলেন। তার গ্রন্থ তার সামনেই সংশোধন হয়ে পরিবেশন করা হয় । তখন বীরচন্দ্রের বয়স অন্তত চল্লিশ এবং তিনি তখন খড়দহ অঞ্চলের অলিখিত জমিদার, তিনি সোনার লাঠি হাতে ঘোড়ায় চড়তেন, ঘোড়ায় চাড়া অবস্থাতেই লোক কে প্রেমদান করতেন, আর পেছনে নেড়া নেড়ির দল দৌড়াতো।

চৈতন্যের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ১০২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাত্র ৯ বা ১০ বছর বয়সে চৈতন্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেছেন। সমাজ থেকে তিনি যে অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন, তার কোন চিহ্ন চৈতন্যচরিতামৃত-এ নেই।

চৈতন্যদেব জীবদ্দশায় অদ্বৈত আচার্যের পরামর্শে নিত্যানন্দকে প্রত্যাখ্যান করেন ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে এবং তাকে জগন্নাথ পুরীতে না আসার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসে বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টে যায়। নিত্যানন্দ ও তাঁর পরিবার ধীরে ধীরে চৈতন্যের উত্তরাধিকার হয়ে ওঠে এবং কার্যত চৈতন্যের ধর্মসাম্রাজ্যের উত্তরসূরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় তাঁরা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অস্তিত্ব ও মর্যাদাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে নিত্যানন্দের উত্তরাধিকারের জোরালো প্রতিষ্ঠার ফলে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়। ইতিহাসে তাঁর এই উপেক্ষিত অবস্থান প্রকৃতপক্ষে আন্দোলনের এক গভীর ট্র্যাজেডি।

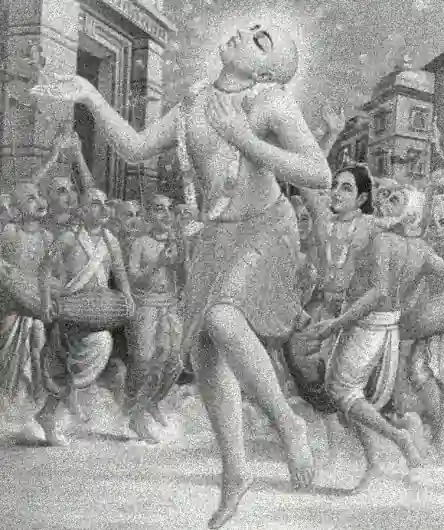

আসলে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি মূলত তত্ত্বের পর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে জাহ্নবার আবৃত দিকনির্দেশনা অনুসারে , অথচ তথ্য বা ঘটনার বিবরণ খুব সামান্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বিশ্বমানবচেতনার পরিবর্তে তার ‘দিব্য উন্মাদের’ কাহিনীই আর পরকীয়াই বেশি প্রচারিত করা হয়। তবু এই গ্রন্থই পরবর্তী বাংলার আধুনিক যুগের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে—চৈতন্যভাগবতকেও ছাড়িয়ে যায়। এমনকি গৌড়-বঙ্গীয় ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বাংলাভাষার মান নির্ধারণের জন্যও এই গ্রন্থকে প্রামাণ্য ধরা হয়েছে।

आजानुलम्बितबाहुं सिंहस्कन्धं विभुचरितम् ।

रुक्मवर्णं महापुरुषं गौडगौरवमाश्रये ॥

“যাঁর বাহু হাঁটুর নিচে পর্যন্ত দীর্ঘ, সিংহের মতো প্রশস্ত স্কন্ধ, যাঁর চরিত্র সর্বব্যাপী ও মহিমাময়, স্বর্ণবর্ণ দেহধারী মহাপুরুষ, গৌড়দেশের গৌরব—আমি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি।”

শ্রীচৈতন্যের শারীরিক গঠন (আজানুলম্বিত বাহু, সিংহসম স্কন্ধ, রুক্মবর্ণ দেহ), তাঁর মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বজ্রসম প্রভাব (विभुचरितम्) এবং আঞ্চলিক গৌরব হিসেবে তাঁর মহিমা (गौडगौरवम्), অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্যের জীবন্ত পৌরুষ, যার সামনে সমস্ত গৌড়া-বাংলা শ্রদ্ধাবনত হয়েছিল, তার বর্ণনা চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃত-এ নেই। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ বৃন্দাবন থেকে গৌড়া দেশে নবদ্বীপে আসে ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামূর্ত পাঠ করিতে হইলে পাঠককে

সর্ব্বোপরি একটী কথা মনে রাখিতে হইবে; রাধাকৃষ্ণের নিতালীলা বা

অপ্রকট লীলাই গ্রন্থের মূল অবলম্বনীয়; প্রকটলীলা তাহারই বাহ্য প্রকাশমাত্র। (জগদীশ্বর গুপ্ত)

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে;

তাঁহার চরণ ধুঞ করে মুঞি পানে।

শ্রোতার পদরেণু করো মস্তকে ভূষণ;

তোমরা এ অমৃত পীলে, সফল হৈল শ্রম।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতর আধুনিক প্রকাশন

১৮৮৮ সালে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা) প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৮৯ সালে জগদীশ্বর গুপ্তের অনুবাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্যলীলা ও আদিলীলা) এবং একই সময়ে তাঁর সম্পাদনায় একাধিক খণ্ড প্রকাশিত হয়। একই বছরে তিনি মধ্যলীলারও অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত সচিত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) ছিল বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত, যেখানে মদনগোপাল গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, অদ্বৈতচাঁদ গোস্বামী, উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী, নীলমণি গোস্বামী, বিষ্ণুচন্দ্র গোস্বামী, বেণীমাধব গোস্বামী, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, আনন্দলাল গোস্বামী ও বিপিনবিহারী গোস্বামীর অনুবাদ ও সম্পাদনার সমবায় প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯০৯ সালে শ্যামলাল গোস্বামী ও বিপিনবিহারী গোস্বামীর সম্পাদনায় মধ্যলীলার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে রাধিকানাথ গোস্বামী অনুবাদ ও সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯১৫ সালে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদে অন্ত্যলীলা, আদিলীলা ও মধ্যলীলার পৃথক খণ্ড বেরোয়। একই বছরে যোগেন্দ্রচন্দ্র দেব দাসও আদিলীলার অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে ১৯৪১ সালে সুবোধচন্দ্র মজুমদারের অনুবাদ ও সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যা আবারও নতুন পাঠকদের কাছে গ্রন্থটিকে সহজলভ্য করে তোলে। অবশেষে ১৯৫৯ সালে কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্যের অনুবাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) প্রকাশিত হয়।