Date: 8th March 2025

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ। চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের (১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ) আগে বাংলা ভাষার সাহিত্য ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। এই সময় বাংলা সাহিত্যে প্রধানত তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়—(১) মঙ্গলকাব্য, (২) ধর্মকাব্য ও (৩) অনুবাদ সাহিত্য।

প্রাক-আধুনিক বাংলা (১০০০-১৪৮৫): ভাষা ও সাহিত্য

প্রাক-আধুনিক বাংলা (১০০০-১৪৮৫) ছিল বাংলা ভাষার বিকাশপর্ব, যেখানে সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় উপাদানের সংমিশ্রণে একটি শক্তিশালী সাহিত্যভাষার জন্ম হয়। এই সময়ের ভাষা আধুনিক বাংলার তুলনায় অধিকতর লৌকিক ও পরিবর্তনশীল ছিল। শব্দগঠনে সংস্কৃত ও অপভ্রংশের প্রচুর প্রভাব থাকলেও ব্যাকরণগত কাঠামো এখনকার মতো সংহত হয়নি। প্রাক-আধুনিক বাংলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্মগুলির মধ্যে রয়েছে মালাধর বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে), বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ (১৪শ শতক), কৃত্তিবাস ওঝার ‘রামায়ণ’ (১৪শ শতক) ও মাধব কন্দলীর ‘কন্দলী রামায়ণ’ (১৩শ শতক)।

আধুনিক বাংলা (১৪৮৬-১৯৪১) চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগ থেকে শুরু হয়, যখন বাংলা ভাষায় এক ধরণের গঠনগত স্থিরতা আসে। শব্দবিন্যাস, ধ্বনিগত পরিবর্তন ও ক্রিয়াপদের রূপ আরও পরিমার্জিত হয়। তুলনামূলকভাবে প্রাক-আধুনিক বাংলায় বহুবচন, সমাস, বিশেষ্য ও ক্রিয়ার গঠন ছিল অপ্রতিষ্ঠিত ও পরিবর্তনশীল, যেখানে আধুনিক বাংলায় একটি স্থায়ী ব্যাকরণগত কাঠামো গড়ে ওঠে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এ উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—‘শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ’, ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’, ‘গীতগোবিন্দ’, ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’, ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণ’ ও ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’। এই সমস্ত গ্রন্থ চৈতন্যদেব ও তাঁর অনুসারীদের ভক্তিপথের আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং বাংলা সাহিত্যের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মঙ্গলকাব্য ও ধর্মীয় সাহিত্য (১৩শ-১৪শ শতক)

এই সময় বাংলা সাহিত্যে প্রধানত ধর্মীয় আখ্যান ও লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছিল।

হলায়ুধ মিশ্র – ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ (১৩শ শতক), কৃষ্ণের বীরত্ব ও লীলাবর্ণনা উল্লেখযোগ্য। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম কৃষ্ণকাব্য। সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ছিল প্রবল।

প্রধান সাহিত্যিক ও তাঁদের রচনা

১. মাধব কন্দলী (১৪শ শতক) – ‘কন্দলী রামায়ণ’

- বাংলা ভাষায় প্রথম রামায়ণের অনুবাদক।

- কৃত্তিবাসের পূর্বে তিনি সংস্কৃত থেকে রামায়ণ অনুবাদ করেন।

- তাঁর অনূদিত রামায়ণ অসমিয়া ভাষার উপরও প্রভাব ফেলেছে।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- রামায়ণ কাহিনিকে বাংলার মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন।

- তাঁর অনুবাদে অনেক দেশীয় উপাদান সংযোজন হয়।

২. মালাধর বসু (গুণরাজ খান) – ‘শ্রীকৃষ্ণবিজয়’ (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে)

- তিনি হুসেন শাহের আমলে এক অন্যতম বিশিষ্ট কবি ছিলেন।

- তাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ কৃষ্ণকাব্য।

- এটি সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ অবলম্বনে রচিত।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- এটি বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রাথমিক রূপ দেখায়।

- বাংলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যচর্চার প্রমাণ মেলে।

- তাঁর রচনার ভাষা সহজ ও আকর্ষণীয়, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়।

৩. কৃত্তিবাস ওঝা (১৪শ শতক) – ‘কৃত্তিবাসী রামায়ণ’

- বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় রামায়ণ অনুবাদক।

- তিনি সংস্কৃত বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদ করেন।

- তাঁর রচনায় অনেক দেশীয় উপাদান যুক্ত হয়।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- এটি পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্য ও রামায়ণ কাহিনির ভিত্তি স্থাপন করে।

- মঙ্গলকাব্যের ভাষারীতি ও কাব্যগুণ এতে প্রতিফলিত হয়।

৪. বড়ু চণ্ডীদাস (১৪শ শতক) – ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’

- বাংলা সাহিত্যে প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি রচয়িতা।

- এই কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমকে গৌরবময় রূপ দেওয়া হয়েছে।

- এটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত— বিহার, মনমথন ও দুঃখবিলাস।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- বাংলা সাহিত্যে প্রেম ও ভক্তির সমন্বয় দেখা যায়।

- পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

৫. হংসদত্ত (১৪শ শতক) – ‘শূন্যপুরাণ’

- এটি বৌদ্ধ ধর্ম ও সহজিয়া দর্শন ভিত্তিক কাব্য।

- এটি লালন পরবর্তী সহজিয়া সাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- সাধারণ মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিকতা ও সহজিয়া ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ।

৬. স্নানদাস কবি (১৪শ-১৫শ শতক) – ধর্মকাব্য

- তিনি মঙ্গলকাব্যের আদলে ধর্মকাব্য রচনা করেন।

সাহিত্যিক গুরুত্ব:

- তাঁর কাব্য বাংলার ধর্মীয় সাহিত্যচর্চার ঐতিহ্যকে প্রসারিত করে।

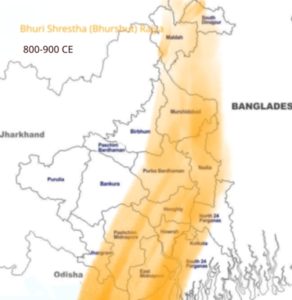

চৈতন্য-পূর্ব গৌড়বঙ্গের শিক্ষা ও ভাষার বিকাশ

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের (১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ) পূর্বে গৌড়বঙ্গে শিক্ষা ও ভাষার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই সময় শিক্ষা মূলত সংস্কৃতভিত্তিক ছিল, তবে বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশেষত সেন রাজাদের দরবারে এবং পরবর্তীতে ইসলামি শাসকদের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা গড়ে ওঠে। নবদ্বীপ ছিল শিক্ষা ও বিদ্যার এক বিশাল কেন্দ্র, যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ন্যায়, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হতো।

চৈতন্য-পূর্ব গৌড়বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা

গৌড়বঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল—

১. টোল ও পাঠশালা:

- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রাম্য পাঠশালা ছিল, যেখানে প্রধানত বাংলা ভাষায় মৌলিক শিক্ষা দেওয়া হতো।

- উচ্চশিক্ষার জন্য সংস্কৃত টোল ছিল, যা প্রধানত নবদ্বীপ, মিথিলা ও গৌড়ে প্রসিদ্ধ ছিল।

- নবদ্বীপ ছিল ন্যায়শাস্ত্র ও ব্যাকরণ শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র।

- সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার:

- সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদান করা হতো এবং ন্যায়, মীমাংসা, ব্যাকরণ ও দর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো।

- বিশেষত সেন যুগে (১১০০-১২৩০ খ্রিস্টাব্দ) রাজদরবারে বিদ্বৎসমাজের জন্য সংস্কৃত প্রধান ভাষা ছিল।

- ইসলামি শিক্ষার আগমন:

- ১৩শ শতক থেকে ইসলামি শাসকদের আগমনের পর মাদ্রাসাগুলিতে ফারসি ও আরবি ভাষার শিক্ষা বিস্তৃত হয়।

- বাংলা ভাষাও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার শুরু হয়।

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও নবদ্বীপের ভাষা

সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন নবদ্বীপের এক প্রখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি মূলত সংস্কৃতে গবেষণা করতেন, তবে বাংলার অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও বিচারব্যবস্থায় তাঁর বিশাল প্রভাব ছিল। তাঁর সময় বাংলার ব্যবহৃত রূপটি আধুনিক বাংলার তুলনায় ব্যাকরণগতভাবে অপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তবে কথ্য বাংলার ব্যবহার ক্রমশ প্রসার লাভ করছিল।

অদ্বৈত আচার্য ও বাংলা ভাষার ব্যবহার

অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পুরোধা, যিনি বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় ধর্মপ্রচার করতেন। তাঁর সময় সাধারণ জনগণের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনায় বাংলা ব্যবহৃত হতো, তবে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংস্কৃতই প্রধান ভাষা ছিল।

সেন যুগের বাংলা ভাষা

- সেন রাজাদের আমলে বাংলা ভাষা ক্রমশ একটি প্রশাসনিক ভাষারূপ লাভ করছিল।

- জয়দেবের গীতগোবিন্দ সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়, যা পরে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

- লক্ষণ সেনের আমলে কিছু রাজকীয় নির্দেশ বাংলায় লিখিত হয়েছিল, যা প্রশাসনিক বাংলার প্রারম্ভ নির্দেশ করে।

ইসলামি শাসনামলে বাংলার বিকাশ

- ১৩শ ও ১৪শ শতকে বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ বাংলাকে রাজদরবারে আনুষ্ঠানিক ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন।

- মদন গোপালের শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ এই সময় বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়, যা সাধারণ জনগণের কাছে পৌরাণিক কাহিনিগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলে।

চৈতন্য-পূর্ব নাদিয়া-বর্ধমান-হাওড়ার বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ ও ভাষার বিকাশ

চৈতন্য-পূর্ব গৌড়বঙ্গে (বিশেষত বর্তমান নাদিয়া, বর্ধমান ও হাওড়া অঞ্চলে) বাংলা ভাষা শিক্ষা, সাহিত্য ও প্রশাসনিক ব্যবহারের একটি শক্তিশালী ধারা গড়ে ওঠে। সংস্কৃত ও অপভ্রংশের প্রভাব থাকলেও বাংলা তখন একটি সুসংগঠিত ভাষায় পরিণত হচ্ছিল। বিশেষত ১৪শ-১৫শ শতকে বাংলা বর্ণমালা ও ব্যাকরণের নির্দিষ্ট রূপ গঠিত হয় এবং সাহিত্যের জন্য কিছু নির্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ প্রচলিত হয়।

বাংলা বর্ণমালা ও ব্যাকরণের বিকাশ

- বাংলা লিপির বিকাশ:

- সেন যুগ থেকেই বাংলা লিপির স্পষ্ট গঠন শুরু হয়।

- ১৪শ-১৫শ শতকে বর্তমানে ব্যবহৃত বাংলা লিপির আদিরূপ গঠিত হয়।

- মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনিক কাজে বাংলার লিপি ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

- বাংলা ব্যাকরণ:

- এই সময় বাংলার ব্যাকরণগত কাঠামো অনেকটাই স্থির হয়।

- বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হয়।

- ফারসি ও আরবি শব্দ সংযোজন হতে শুরু করে, যা প্রশাসনিক বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

“সাধু জনে পড়াব, কুদান নাহি নিব।

অল্পে তুষ্ট হইয়া নিজ জীবিকা করিব ॥৫৪১৫॥

বাণিজ্য, পঠন, দান—তিন কর্ম বৈশ্য।

কৃষি বাণিজ্যের हेतु রাখিল মনুষ্ঠ ॥৫৪১৬॥

ক্ষেত্র, সাহস হইল প্রধান সে কর্ম।

প্রজার পালন তার সমুচিত ধর্ম ॥৫৪১৭॥

স্বজন রাখিব চিত্তে, শত্রুর বিনাশ।

দান, যজ্ঞের তপস্যায় সতত অভিলাষ ॥৫৪১৮॥

শরণাগতরে পালিব, দূর্গতিতে দয়া।

অন্ত্রম করিব ক্ষেত্রী, ব্রাহ্মণ দেখিয়া ॥৫৪১৯॥

শূদ্রের সাধর্ম, তিন জাতির সেবন।

তা সভা তুষ্টিয়া, ধনে বঞ্চিব জীবন ॥৫৪২০॥

সংক্ষেপে কহিল চারি বর্ণের বিচার।

ইহাতে থাকেন যে ভক্ত আমার ॥৫৪২১॥

ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, সংন্যাস আশ্রম।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ করিব নিজ ধর্ম ॥৫৪২২॥

উপবীত দিনে দিব, যাব গঙ্গাপানে।

সঞ্জম করিয়া বেদ পড়িব ব্রাহ্মণে ॥৫৪২৩॥

গুরুপদ সেবিব, শিষ্য গুরুর সমানে।

গুরু যা বলিবে, তাহা পালন করিব যতনে ॥৫৪২৪॥

ত্রিসন্ধ্যা স্থানে করি, পবিত্র হইব।

গুরু আজ্ঞা লইয়া, ভিক্ষা মাগিয়া খাইব ॥৫৪২৫॥

হেন মতে বেদপাঠ করিব ব্রাহ্মচারি।

শ্রুতিদক্ষিণা দিয়া, বেদ সমাপ্ত করি ॥৫৪২৬॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, মালাধর বসু)

চৈতন্য-পূর্ব গৌড়বঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত সংস্কৃতনির্ভর হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল। নবদ্বীপের মতো বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিতে সংস্কৃত প্রধান ভাষা হলেও, বাংলা ভাষা সাধারণ জনগণের মধ্যে শিক্ষার বাহন হিসেবে জনপ্রিয় হতে থাকে। প্রশাসনিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা চৈতন্য-পূর্বকালেই শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব আন্দোলনের মাধ্যমে আরও প্রসার লাভ করে।