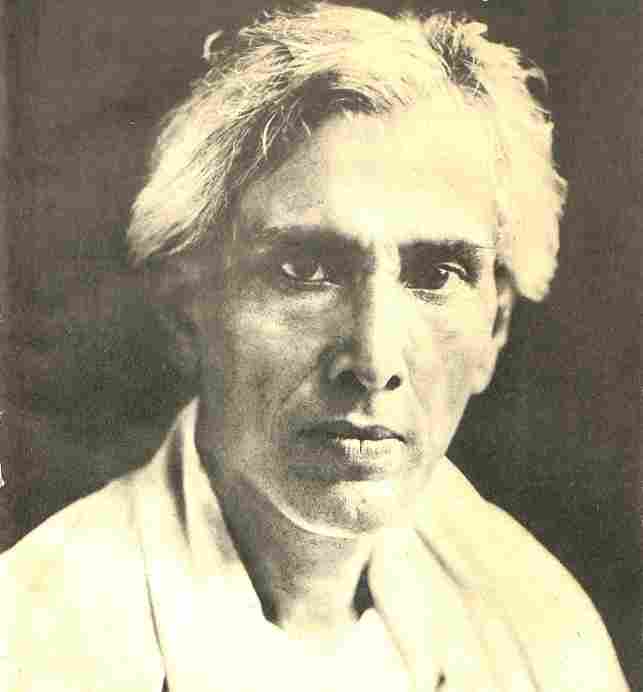

বুদ্ধদেব (১৯০৮-১৯৭৪)

সাহিত্যচর্চা – বুদ্ধদেব বসু (১৯৫২)

১

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ। এ-কথা যে কত সত্য তা, যত দিন যাবে ততই গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করবো। শুধু যে সাহিত্যের শিল্পগত আদর্শই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূর্ত হয়েছে তা নয়, শিল্পের উপাদান যে-ভাষা সে-ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি। সকলেই জানেন যে সাধারণ জীবনের ব্যবহারিক ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা এক নয়, আবার গদ্যের ভাষা আর কাব্যের ভাষাতেও পার্থক্য আছে। গদ্যকাব্যের সার্থকতা স্বীকার করি, তবু এ-কথাও সত্য যে কাব্যের প্রধান বাহন ভাষার সেই সুনিয়ন্ত্রিত বেগ-বিকশিত ভঙ্গি, যার নাম ছন্দ। প্রথমেই মেনে নিতে হবে যে ছন্দ জিনিশটা কৃত্রিম নয়, মিল অনুপ্রাসাদি আনুষঙ্গিক অলংকার নিয়ে শুধুমাত্র একটা কৌশলও নয়, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ।

কোনো-একটা কথা আবেগ দিয়ে বলতে গেলে ছন্দ এসে পড়ে স্বভাবেরই অনতিক্রম্য প্রভাবে; আবেগের আঘাতে ভাষা যে স্বতই ছন্দে তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তার প্রমাণ রত্নাকর দস্যুর কাহিনীতে শুধু নয়, সাহিত্যের ইতিহাসেও আছে। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজ়াবেথীয় যুগে এবং উনিশ শতকে যখন কাব্যপ্রেরণার বান ডেকেছিলো, তখন ছন্দের ধ্বনিবিলাস হিল্লোলিত হয়ে উঠেছিলো সুপ্রচুর বৈচিত্র্যে, আর মাঝখানকার আঠারো শতকে কাব্যের প্রেরণা যখন নিস্তেজ, ছন্দের বীণাও তখন চুপ করে রইলো, হিরোয়িক কাপলেট ছাড়া আর-কোনো সুর বাজলো না। পুরোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতায় একটিমাত্র আনুপ্রাসিক ছন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তার চেয়েও প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কৃত কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্যের কথা সর্বজনবিদিত। অ্যাংলো-স্যাক্সন কবিতায় বলবার কথাও বেশি ছিলো না, পোপ-ড্রাইডেনের কবিতাও বুদ্ধিপ্রসূত ব্যঙ্গচাতুর্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের সাহিত্যে ‘পয়ার ত্রিপদীর বাঁধন’ ভেঙে নতুন ছন্দ জাগলো বৈষ্ণব কাব্যে, তারপর রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দোবৈচিত্র্য আনলেন তা পূর্বযুগে কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। ছন্দের এই বৈচিত্র্যকে শুধু একটা কারুকলার চর্চা মনে করলে ভুল হবে; তা শুধু উপায়নৈপুণ্য বা টেকনীকের উৎকর্ষ নয়, কবির চিত্তস্ফূর্তিরই অনুরণন সেটা, দেশের জেগে-ওঠা কাব্যপ্রতিভার অদম্য আনন্দধ্বনি।

প্রতিভা যখন পাংশু, বক্তব্য যখন গদ্যজাতীয়, তখন একটি মোটারকমের ছন্দেই কাজ চলে যায়, কিন্তু যখন বলবার কথা এত জমে ওঠে যে মনে হয় বলে আর শেষ করা যাচ্ছে না, প্রতিভার সেই ঐশ্বর্যকে ধারণ করার জন্যই মালিনী শিখরিণী মন্দাক্রান্তার উল্লাস। ‘তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে /কেয়ূরে কঙ্কণে কুসুমে চন্দনে’—এ-কথা কবি যখন তাঁর কবিতাকেই বলেন, আনন্দের সেই আবেগ থেকেই ভাষার ভিতরে নানা ছন্দের ধ্বনিসংঘাত জেগে ওঠে।

বাংলা ছন্দের যে-মাধুর্যমণ্ডিত বিচিত্রতা আজ দেখতে পাচ্ছি, তা যে সিদ্ধিদাতা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্টি, এ-বিষয়ে কারো মনে এখনো যদি সংশয় থাকে, ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ পড়ে সে-সংশয় আশা করি দূর হবে। সৃষ্টি মানে বৈজ্ঞানিক অর্থে আবিষ্কার নয়, সে-কথা বলা বাহুল্য হলেও বলতে হচ্ছে, কেননা এক শ্রেণীর পাঠক কথার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করতেই ভালোবাসেন। বাংলা ছন্দের যে-তিনটি মূল ধারা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যে সে-তিনটিরই প্রচলন ছিলো : রবীন্দ্রনাথ ভাঙাচোরাকে সুসম্পূর্ণ করেছেন, এবড়োখেবড়োকে পরিমার্জিত করেছেন, সমস্তটিকে সুসংগত করে মিলিয়েছেন আধুনিক বাংলা ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে;–শুধু তা-ই নয়, তিনটি ধারারই স্বরূপ তাঁর কবিচৈতন্যে প্রতিভাত হয়েছে এমনভাবে যে পুরোনো ছন্দের নব-নব বিস্ময়কর প্রকরণ অবিরাম তরঙ্গ তুলেছে তাঁর কাব্যে সংগীতে গীতিনাট্যে, শেষ দিন পর্যন্ত তার বিরাম ছিলো না। বাংলা ছন্দের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের দুয়ার খুলে দিয়েছেন তিনি; সে-বৈচিত্র্যে আজকের দিনে আমরা এতই অভ্যস্ত যে তার বিস্ময়করতা সম্বন্ধে সবসময় আর সচেতন থাকি না, কিংবা এ-কথাও সবসময়ে মনে পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথই এই বৈচিত্র্যের উৎসস্থল। ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ লিখে শ্ৰীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এই দুটি বিষয়েই আমাদের মনকে নতুন করে জাগিয়ে দিলেন বলে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন যৌগিক ছন্দ আর সাধারণত যাকে বলা হয় পয়ার, তার প্রকৃতি মধুসূদন বুঝেছিলেন; প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত, আমাদের লোকসাহিত্যে ও মেয়েলি ছড়ায় তার প্রাণপূর্ণ প্রাচুর্য দেখা যায় : বাংলা ছন্দের এই দুটি বিভাগে রবীন্দ্রনাথ একতলার উপরে চারতলা পাঁচতলা তুলেছেন, কিন্তু নূতন ভিত্তি স্থাপন করেননি; মৌল উপাদান অবলম্বনে বৈচিত্র্যবিকাশে তাঁর নূতনত্ব, নূতন উপাদানের প্রবর্তনায় নয়। কিন্তু তিন মাত্রার ছন্দে (প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় মাত্রাবৃত্ত) রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কর্তার আসন দেয়া যায়—কেননা যুক্তবর্ণকে দুই মাত্রার মূল্য দিলে তবেই যে এ-ছন্দের আসল রূপটি ফোটে, এ-কথা পূর্ববর্তী কোনো কবির মনেই ধরা পড়েনি, না বৈষ্ণব কবিদের, না হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর, ‘মানসী’র আগে ঠিক রবীন্দ্রনাথেরও না। প্রথম থেকেই এ-ছন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়, প্রথম থেকেই এ-ছন্দে সংশ্লিষ্ট যুক্তবর্ণ তাঁর কানে খারাপ লেগেছে, এবং সেই কর্ণপীড়ার প্ররোচনায় প্রথম-প্রথম তিনি যুক্তবর্ণ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছিলেন, কিন্তু তাতে কেমন-একটা ঝিমিয়ে-পড়া একঘেয়ে ভাব এলো, কান খুশি হতে পারলো না। এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু-মাত্রা ধরলেই যে সমস্যার সমাধান হয়, এ-সত্যটি রবীন্দ্রনাথ যেদিন পেলেন সেদিন বাংলাভাষায় নতুন একটি ছন্দের জন্ম (1) হলো।

নতুন এই অর্থে যে তার কোনো উদাহরণই পূর্ববর্তী সাহিত্যে ছিলো না। কেননা এ-ছন্দে যুক্তবর্ণকে দু-মাত্রা ধরা আর না-ধরায় যে জাতেরই তফাৎ হয়ে যায়, আজকের দিনে আশা করি তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর এ-কথাও সুবিদিত যে যুগ্মধ্বনির আঘাতে-সংঘাতে এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ জীবন ভরে এমন করে খেলিয়েছেন যেমন করে সাপুড়ের বাঁশিও সাপকে খেলায় না। মাত্রাবৃত্তের বিভিন্ন উপবিভাগের প্রবোধচন্দ্র সুন্দর বর্ণনা করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ, সিদ্ধান্তও প্রায়ই নির্ভুল, যদিও–

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তল সম

মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

এখানে ‘বর্ষা ও কুন্তল … এই সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনিগুলি যেন উপলখণ্ডের মতো ছন্দের অবাধ ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে। বস্তুত সমস্ত কবিতাই যেন যৌগিক ও মাত্রিক রীতির মধ্যে কেমন অব্যবস্থিতভাবে দোদুল্যমান হয়ে আছে’– প্রবোধচন্দ্রের এ-মন্তব্য সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে—না। কবিতাটি রীতিমতো যৌগিক রীতিতে রচিত, সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত, মাত্রিকের আভাসমাত্র নেই, ‘বর্ষা’ ও ‘কুন্তল’ শব্দ ছন্দের ধ্বনিপ্রবাহে ‘বাধা সৃষ্টি’ করেনি, আঘাতের উত্তেজনা এনেছে। তাছাড়া এখানে শুধু ‘বর্ষা’ ও ‘কুন্তল’ শব্দে যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়নি, ‘গাঢ়’ শব্দেও হয়েছে। “হৃদয়-যমুনা”য় যুগ্মধ্বনি অপেক্ষাকৃত কম এবং এক জায়গায় ‘শব্দ’ বিশ্লিষ্ট করে ‘শবদ’ লেখা আছে বলেই কি প্রবোধবাবু এর মাত্রিক উন্মুখতা কল্পনা করেছেন?

২

যুক্তবর্ণের প্রসঙ্গটা একটু ভেবে দেখা যাক, কেননা যুক্তবর্ণের মূল্যের ভিন্নতার উপরেই বাংলা ছন্দের রীতিবৈচিত্র্য অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু প্রথমেই তর্ক উঠতে পারে যুক্তবর্ণ কথাটা নিয়ে। ছেলেবেলার অভ্যাসদোষে আমরা বহুকাল পর্যন্ত নিশ্চিন্তমনে যুক্তাক্ষর কথাটা ব্যবহার করে আসছিলাম, প্রবোধচন্দ্র এসে সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দিলেন, তিনি বললেন, ‘যুগ্মধ্বনি’। তাঁর ধমক খেয়ে যুক্তাক্ষর কথাটা মুখে আনতে আমাদের আর সাহস হয় না, রবীন্দ্রনাথও দু-একবার যুক্তাক্ষর বলেই সামলে নিয়েছেন, কখনো বলেছেন যুগ্মধ্বনি, কখনো যুক্তবর্ণ, কখনো যুক্তব্যঞ্জন। যদি যুগ্মধ্বনি বলতে সমস্তটাই বোঝাতো, তাহলে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজনই হতো না। যুক্তবর্ণ ছাড়াও যুগ্মধ্বনি হতে পারে, বাংলা হসন্ত শব্দে যুগ্মধ্বনির ছড়াছড়ি, কিন্তু যুক্তবর্ণ, সাবেক কালে যাকে যুক্তাক্ষর বলতুম, তার মূল্যভেদেই পয়ারের গাম্ভীর্য ও মাত্রাবৃত্তের ঝংকার। যুগ্মধ্বনি বললে কথাটা অস্পষ্ট থেকে যায়। যেমন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

কাশীরাম দাস কহে শোনে পুণ্যবান।

এখানে ‘তের’ ‘মান’ ইত্যাদি যুগ্মধ্বনি আছে অনেকগুলি, যুক্তবর্ণ আছে একটি মাত্র, ‘ণ্য’। ঐ ‘ণ্য’-এর মূল্যভেদেই পয়ার আর মাত্রাবৃত্তে জাতের তফাৎ। কাশীরামের শ্লোকটাকে মাত্রাবৃত্তে ফেলে দেখা যাক :

মহাভারতের। অমৃতসমান। কথা

পুণ্যবানেরা। শোনে।

‘তের’ ও ‘মান’ এখানেও দু-মাত্রা, পয়ারেও তা-ই, কিন্তু ‘ণ্য’ পয়ারে এক, এখানে দুই। দেখা যাচ্ছে যে যুগ্মধ্বনির ব্যবহার পয়ারে ও মাত্রাবৃত্তে এক রকম হতেও পারে, কিন্তু যুক্তবর্ণের ঘা লাগলেই প্রকট হয়ে ওঠে প্রভেদ। ‘পুণ্য’ কথাটা পয়ারে অনায়াসে দু-মাত্রায় চেপে বসেছে, মাত্রাবৃত্তে তা হবার উপায় নেই। এই কারণে যুক্তবর্ণ কথাটার সার্থকতা মানতে হয়। সব যুক্তবর্ণই যুগ্মস্মর, কিন্তু সব যুগ্মস্বর যুক্তবর্ণ নয়। বাংলার বহুল যুক্তব্যঞ্জন এবং ‘ঐ’ ‘ঔ’ ‘এই’ ইত্যাদি যুক্তস্বর—যুক্তবর্ণ বলতে এগুলোকেই বোঝায়, ‘আজ’, ‘কাল’, ‘তার’, ‘এর’ প্রভৃতি অসংখ্য হসন্ত শব্দের যুগ্মধ্বনিকে নয়। পয়ারজাতীয় ছন্দে যুক্তবর্ণগুলির ওজন কখনো একমাত্রা, কখনো দু-মাত্রা, কিন্তু মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের ওজন সর্বদাই দু-মাত্রা, এর কখনো ব্যতিক্রম হয় না-– (2) এই দুই ছন্দের জাতিভেদের একটি সূত্র হলো এই। শুধু যুগ্মস্বর দিয়ে বিচার করলে এ-প্রভেদ সুস্পষ্ট হয় না, তাই যুক্তবর্ণকে আসরে আনতে হলো।

বাংলার যেটা লৌকিক ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র যাকে বলেন স্বরবৃত্ত, এক দিক দিয়ে পয়ারের সে সধর্মী, অন্য দিক দিয়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার মিল। তার মাপটা মাত্রাবৃত্তের মতো আঁটোসাঁটো সুনির্দিষ্ট নয়, পয়ারের মতোই মাঝে মাঝে তার অনেকখানি ফাঁক, কবি ইচ্ছেমতো তার খানিকটা ভরান খানিকটা ছেড়ে দেন-কিছু-কিছু ফাঁক থেকেই যায়, যা আমরা টেনে উচ্চারণ করে ভরাট করি। স্বভাবের এই সাদৃশ্যের জন্য স্বরবৃত্ত পঙক্তি মাঝে-মাঝে হুবহু পয়ারের চেহারা নেয়—আমাদের গ্রাম্য ছড়ার পদে-পদে তার উদাহরণ :

সুবুদ্ধি তাঁতির ছিল, কুবুদ্ধি ঘনাল

আক্রাবাড়ি নিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছাঁ মারিল।

আজিডাঙা কাজিডাঙা মধ্যে ধনেখালি

সেখান থেকে এল ব্যাং চোদ্দ হাজার ডালি।

প্রথম ও তৃতীয় পঙক্তির রীতিমতো পয়ার হবার কোনোই বাধা নেই, এমনকি, ও-দুই পঙক্তি যদি পয়ারের মতো করেও পড়ি তাহলেও সমস্তটার সুর কেটে যায় না। পয়ার-স্বরবৃত্তের এ-রকম হরিহর-মিলন রবীন্দ্রনাথেও লক্ষ করেছি, নীচের চার লাইনের মধ্যে দু-লাইনই স্বচ্ছন্দে পয়ারে চালান করে দেয়া যায় :

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি

বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে, সৃষ্টি ওঠে কাঁপি। …

বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ ঝুপ ঝুপ

দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ।

এ-থেকে বোঝা যায় যে পয়ারের সঙ্গে স্বরবৃত্তের খুব একটা ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্বন্ধ আছে, স্বরবৃত্ত একটু শিথিল হলেই পয়ারের কাঠামোর মধ্যে ধরে যায়, আবার পয়ার কখনো-কখনো ঢেউ খেলিয়ে স্বরবৃত্ত হয়ে উঠতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথের “ছন্দের অর্থ” প্রবন্ধে। সেখানে ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’কে পয়ারে বেঁধে যে-শ্লোক তিনি বানিয়েছেন তার ‘মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নবদ্বীপে বান’ এ-পঙক্তিটি সুচিন্তিত পয়ার হওয়া সত্ত্বেও অনায়াসেই ছড়ার ছন্দেও পড়া যায়।

মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের সাদৃশ্য যুগ্মধ্বনির মূল্যে। স্বরবৃত্তে যুগ্মধ্বনি-মাত্রেরই ডবল মাত্রা স্বাভাবিক, হোক তা হসন্ত শব্দ কি যুক্তবর্ণ, মাত্রাবৃত্তেও সেটাই নিয়ম। মহাভারতের শ্লোকটাকে স্বরবৃত্তের ছাঁদে ফেলছি—

কাশীরামের মহাভারত পুণ্যবানে শোনে

এখানে ‘মের’ ‘রত’ আর ‘ণ্য’-র সমান ওজন, তিন জায়গাতেই ডবল মাত্রার ঝোঁক পড়েছে। কিন্তু পয়ারের ঝোঁক যুক্তবর্ণের একমাত্রিক উচ্চারণের দিকে, তাই যুক্তবর্ণের এলাকায় এসেই স্বরবৃত্ত পয়ারকে ছেড়ে মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতালো। তার পয়ার-ঘেঁষা স্বভাব তবু ঘুচলো না; মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে এটুকু তফাৎ রইলো যে একটু-আধটু কমবেশিতেই সে ভেঙে পড়ে না, তাকে টেনে বাড়ানো এবং চেপে কমানো যায় বলে রচয়িতা এবং আবৃত্তিকার স্বাধীনতা পায় অনেকটা বেশি। যদি লেখা যায়

কাশীরামের মহাভারত গুণবানে শোনে

তাহলে স্বরবৃত্ত খুব বেশি আপত্তি করে না, কিন্তু

মহাভারতের অমৃতসমান কথা

গুণবানেরা শোনে

এ-লাইন ভুল-ছন্দের উদাহরণস্বরূপ লিখতেও লজ্জা বোধ হয়। স্বরবৃত্তের হালকা হতে যেমন আপত্তি নেই, তেমনি তার উপর এতখানি বোঝাও চাপানো সম্ভব হয়েছে যাতে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে একটু অস্বাভাবিকভাবেই। প্রবোধচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে উদাহরণ তুলে দিয়েছেন :

আসছে নানাবিধ শকট অল্পবিস্তর অন্ধকারে, …..

অনেক বাক্য-হানাহানি, গর্জনবর্ষণ অনেকখানি

এখানে ‘অল্পবিস্তর’ আর ‘গর্জনবর্ষণে’ সংশ্লিষ্ট যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্ত রীতিতে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হবে, প্রবোধচন্দ্র জানিয়েছেন যে ‘রবীন্দ্রনাথ এ-রকম পর্ব যথাসম্ভব বর্জন করেই স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা করেছেন …।’

স্বরবৃত্ত আমাদের ভাষার দ্বিধর্মী ছন্দ। পয়ারের প্রতি তার রক্তের টান, আবার মাত্রাবৃত্তের সঙ্গেও তার প্রাণের মিল। এই দুই বিপরীতের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে চলেও এই ছন্দ তার আপন বৈশিষ্ট্যের ধারাটি এমনভাবে অক্ষুণ্ণ রেখেছে যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবু তার অসবর্ণ উন্মুখতার পরিচয় পাওয়া যায় বারে-বারে : খুব বেশি ফাঁক রেখে-রেখে লিখলে সে চায় পয়ারে মিশে যেতে, সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিলে তার ভিতরে জেগে ওঠে মাত্রাবৃত্তের তাল, যে-কোনো দিকেই বাড়াবাড়ি হলে তার চরিত্ররক্ষা দুরূহ হয়ে পড়ে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর্ নদী এল বান

শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যা দান

এই শ্লোকটার ফাঁক বাড়িয়ে দিয়ে যদি লেখা যায় :

জল পড়ে টিপিটিপি নদী এল বান

শিবঠাকুরের বিয়ে তিন কন্যা দান

তাহলে তাকে পয়ার না-বলে আর উপায় থাকে না, আবার এরই সবগুলো ফাঁক ভরিয়ে দিলে কী-রকম হয় তার নমুনা রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দ’ বইতে বানিয়ে দিয়েছেন :

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা

শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা।

সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দোহাই দিয়েছেন, স্বরবৃত্তের ফাঁকগুলো এমন করে ‘ঠেসে ভরাতে কেউ যেন ইচ্ছা না করেন।’ মাঝে-মাঝে ফাঁক না-থাকলে স্বরবৃত্ত যে খেলে না, এ-জ্ঞান যে-কোনো যুগের যে-কোনো কবির জন্মলব্ধ, কিন্তু ফাঁকগুলো ভরিয়ে যদি দেয়াই যায়, তাহলে সেটা যে স্বরবৃত্তের শরশয্যা না-হয়ে মাত্রাবৃত্তের ফুলশয্যা হয়ে পড়ে, রবীন্দ্র-রচিত এই শ্লোকই তার প্রমাণ। এর প্রথম লাইন—

বৃষ্টি পড়ছে টাপুর টুপুর নদেয় আসছে বন্যা

দ্রুত তালে এক নিশ্বাসে স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে ফেলা যায়, কিন্তু

শিবঠাকুরের বিয়ের বাসরে দান হবে তিন কন্যা

এখানে এসে স্বরবৃত্ত আর টিকলো না, পরিষ্কার মাত্রাবৃত্ত হয়ে উঠলো। প্রথম লাইনটি স্বরবৃত্তেও পড়া যায়, আবার মাত্রাবৃত্তেও, দ্বিতীয় লাইনটি শুধু মাত্রাবৃত্তেই পড়া যায়, অতএব পুরো শ্লোকটি মাত্রাবৃত্তে পড়লেই কি ভালো হয় না? স্বরবৃত্তে ‘বেফাঁক ঠাসবুনানি’র আর-একটা উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন :

স্বপ্ন আমার বন্ধনহীন সন্ধ্যাতারার সঙ্গী

মরণযাত্রীদলে,

স্বর্ণবরন কুাটিকায় অস্তশিখর লঙ্ঘি

লুকায় মৌনতলে।

এর পুরোটাই মাত্রাবৃত্ত হয়ে গেলো। এ-থেকে এই তত্ত্বই আমরা পেলাম যে স্বরবৃত্তের সমস্ত ফাঁক ভরিয়ে দিতে গেলে তার মাত্রাবৃত্ত হয়ে ওঠবার ঝোঁক এমন প্রবল হয় যে রচয়িতার পক্ষে সে-ঝোঁক সামলানো প্রায় সম্ভবই হয় না।

নিজের দোহাই নিজে অমান্য করে রবীন্দ্রনাথ ফাঁক-ভরানো মাত্রাবৃত্তে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। ‘পূরবীর “বিজয়ী” ও “বেঠিক পথের পথিক” উল্লেখ করে প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ফাঁক-ভরানো রীতি সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, মাঝে-মাঝে ফাঁক থেকে গেছে। “বেঠিক পথের পথিকে”র শেষ স্তবকটিকে যে স্বরবৃত্ত বলাই যায় না, মাত্রাবৃত্তই বলতে হয়, এ-বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবোধচন্দ্র ভালো করেছেন, কেননা রবীন্দ্রনাথের রাশি-রাশি কবিতার মধ্যে (গান বাদ দিয়ে বলছি) এটিই বোধ হয় একমাত্র দৃষ্টান্ত (3) যেখানে একই কবিতায় দুই জাতের ছন্দ প্রবেশ করতে পেরেছিলো। ফাঁক-ভরানো স্বরবৃত্তকে স্বতন্ত্র একটি ছন্দের মর্যাদা দিয়ে প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিতে চাচ্ছেন স্বরমাত্রিক;– তা নামে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু স্বতন্ত্র ছন্দ হিশেবে ওটি দাঁড়াবে কিনা সন্দেহ। কেননা স্বরবৃত্ত একেবারে নিফাক হলেই তাতে মাত্রাবৃত্তের তাল এসে পড়ে দুর্বারভাবে; পুরো কবিতার ছন্দ যে মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরবৃত্ত, তা বোঝাবার জন্য মাঝে-মাঝে ফাঁকওলা লাইন রাখতেই হয়। কবিতার আরম্ভেই ফাঁক রেখে রবীন্দ্রনাথ ছন্দের সুর পাঠককে ধরিয়ে দিয়েছেন, যেমন :

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে

কিন্তু স্বরবৃত্তের সুরে আরম্ভ করা সত্ত্বেও এমন অনেক পঙক্তি অনিবার্যভাবেই এসে গেছে যা স্বরবৃত্তের স্বভাব থেকে স্খলিত হয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছে মাত্রাবৃত্তে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে–

অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে

বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;

এ-সব পঙক্তি মাত্রাবৃত্ত রীতিতে না-পড়ে কি পারা যায়? “আন্না” কবিতাতেও এ-রকম একটি পঙক্তি আছে—’অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।’ আসলে খাঁটি ‘স্বরমাত্রিক’ বা নিফাক স্বরবৃত্ত লিখতে হলে স্বরান্ত শব্দ ও যুক্তবর্ণ (কেননা বাংলায় যুক্তবর্ণমাত্রেরই স্বরান্ত উচ্চারণ) বাদ দিয়ে শুধু তিন-তিন মাত্রার হসন্ত শব্দের মালা গেঁথে যাওয়া (4) চাই—মাত্রাবৃত্তের মহল থেকে তাকে নিশ্চিতরূপে দূরে রাখবার সেটাই একমাত্র উপায়-হসন্তের বেড়ি এমন করে পরাতে হবে যাতে স্বরবৃত্তের দ্রুত লয় মাত্রাবৃত্তের ঢিমে লয়ে কিছুতেই মিশে যেতে না পারে। যেমন :

বেঠিক পথের পথিক আমার

অচিন সে জন রে।

চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়

মন কেমন করে।

এখানে এটুকু লক্ষ করবার আছে যে ‘চকিত’ শব্দকে ‘চকিৎ’ পড়তে হবে, স্বরান্ত উচ্চারণ করলেই মাত্রাবৃত্তের তাল আর ঠেকানো যাবে না। এমনকি এই শ্লোককে টেনে-টেনে মাত্রাবৃত্ত রীতিতে পড়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক শোনায় না, কান প্রসন্ন হতে পারে না, এবং যে-কোনো পাঠক, কবিতা পড়ে যাঁর একটুও অভ্যেস আছে, তিনি কবিতাটি হাতে নিয়েই ঠিক হসন্তে ঠেকে-ঠেকে স্বরবৃত্তের তালে পড়ে যাবেন—ব্যাপারটা কী, তাঁকে বলে দিতে হবে না। অতএব একেই বলা যায় নিফাক স্বরবৃত্তের যথার্থ স্বরূপ। কিন্তু বাংলায় স্বরান্ত শব্দ এড়িয়ে চলতে হলে সমস্ত যুক্তবর্ণান্ত শব্দ, বিশেষ্যপদের বিভক্তি, ক্রিয়াপদের বিভক্তি ও কালভেদ এবং এ-ছাড়াও অসংখ্য নিত্যব্যবহার্য শব্দ বাদ পড়ে যায়—শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে ছন্দ রচনা করতে গেলে সেটা ছন্দের কসরৎ হতে পারে, কিন্তু কাব্য হওয়া তার পক্ষে দুরূহ। এইজন্যই আগাগোড়া নিফাক স্বরবৃত্তে রচিত একটি কবিতাও রবীন্দ্রনাথে নেই, “বেঠিক পথের পথিক”-এর শেষ স্তবক মাত্রাবৃত্তে ঢলে পড়লো, “বিজয়ী” কবিতাতেও ফাঁক থেকে গেলো মাঝে-মাঝে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্রকে বলেছিলেন : “বিজয়ী” কবিতাটিতে আমি মাত্রার ফাঁক পূরণ করতে চেষ্টা করেছিলুম কিন্তু সর্বত্র তা আমি পারি নি। কারণ ছন্দের নূতনত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করে কবিতাকে তো খর্ব করতে পারি নে।’ সুন্দরচনার কোনো ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ‘চেষ্টা করে পারেননি,’ এ-কথা একটু অদ্ভুত শোনায়; আসল কথাটা এইরকম যে বেশিক্ষণ ধরে নিফাক স্বরবৃত্ত বাংলা ভাষারই বরদাস্ত হয় না, স্বরবৃত্ত রচনায় মাঝে-মাঝে ফাঁক ভরিয়ে দেয়া যেতে পারে, আবার মাত্রাবৃত্ত রচনাতেও মাঝে-মাঝে এমন লাইন হয়তো হয়ে গেলো যা নিফাক স্বরবৃত্তের অবিকল অনুরূপ, যেমন “পথের বাঁধন” কবিতায় ‘রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল’। আগে-পিছনে মাত্রাবৃত্তের চাপে এ-লাইনটি আমরা স্বতই টেনে-টেনে পড়ে ফাঁক ভরিয়ে দিই, কিন্তু যদি রবীন্দ্রনাথ

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল

পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,

না-লিখে

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল

হাওয়ায় ছড়ায় আবীর গুলাল,

লিখতেন, তাহলে মুহূর্তের জন্য “বেঠিক পথের পথিক”-এর সুর বেজে উঠতো; কিন্তু তার পরে যেই পড়তুম

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে

দিগঙ্গনার নৃত্য,

অমনি মাত্রাবৃত্ত ফিরে পেতো তার রাজ্য। এ-থেকে এই কথাটাই আবার বোঝা গেলো যে নিফাক স্বরবৃত্ত লিখতে-লিখতে যদি কখনো একটিও স্বরান্ত শব্দ এসে পড়লো অমনি তা স্বরবৃত্ত আর রইলো না, হয়ে গেলো মাত্রাবৃত্ত, আর শুধু হসন্ত শব্দ দিয়ে পদ্যরচনা সম্ভব হলেও কাব্যরচনা অসম্ভব বলেই মনে করতে হবে। তাই মনে হয় যে স্বতন্ত্র ছন্দের পদবি প্রবোধচন্দ্রের ‘স্বরমাত্রিকের প্রাপ্য নয়, যদি তা হতো সে-পাওনা রবীন্দ্রনাথ চুকিয়ে দিতেন।

৩

বাংলায় ক-রকমের ছন্দ আছে, এবার এই প্রসঙ্গটি ভেবে দেখা যাক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তিন রকম। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ থেকে এই ত্রিধারার নির্দিষ্ট সূত্র পাওয়া সহজ নয়। “বাংলা ছন্দের প্রকৃতি” প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ‘একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন করে, … আর-একটি সচল বাংলার ভাষাকে নিয়ে, … আর-একটি শাখার উদ্গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।’ প্রথমটি পয়ারজাতীয়, দ্বিতীয়টি ছড়ার ছন্দ বা স্বরবৃত্ত, তৃতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। বলা বাহুল্য, উদ্ধৃত বাক্যে এই তিন ছন্দের যে-রকম বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাতে তাদের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়নি, কোন ছন্দের কী-রকম ভাষার দিকে ঝোঁক সে-কথাই শুধু বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে নিই যে স্বরবৃত্ত শুধু যে প্রাকৃত বাংলারই ছন্দ, সাধু ভাষা তার ধাতেই সয়

না, এ-কথা মনে করলে ভুল হবে :

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি মা, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,

মুর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের এই শ্লোকে সংস্কৃত শব্দ আগাগোড়া ছড়িয়ে আছে। আবার এ-কথা বললেও একটু বেশি বলা হয়ে যায় যে স্বরবৃত্তই একমাত্র বাংলা ছন্দ, যাকে ‘গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না’, যেখানে ‘অর্থের বা ধ্বনির প্রয়োজন’ অনুসারে আরবি ফারসি ইংরেজি শব্দ সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা একসারে বসিয়ে দিতে পারি। ‘সাধু’ ভাষার ছন্দে অর্থাৎ পয়ারে ‘শব্দের মিশোল’ যে যথেষ্ট সহ্য হয়, সেখানেও যে সংস্কৃতের পাশে-পাশে দেশজ ও যাবনিক শব্দ অনায়াসে এসে বসতে পারে, বাংলা কবিতায় তার উদাহরণের অভাব নেই। ভারতচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী ও বিষ্ণু দে, তিন যুগের এই তিনজন বাঙালি কবির কথা মনে পড়ছে যাঁরা পয়ারছন্দে বিমিশ্র ভাষা • ব্যবহার করেছেন—সে-ভাষাকে এ-অপবাদ কিছুতেই দেয়া চলে না যে ‘সেখানে জাতিরক্ষা করাকেই সাধুতারক্ষা করা বলে।’ তাছাড়া, পয়ার যে জাত না-খুইয়েও খাঁটি কথ্য ভাষার বাহন হতে পারে কেমন করে, তার আদর্শ তো রবীন্দ্রনাথই স্থাপন করেছেন ‘পরিশেষ’ গ্রন্থে

মনে হয়, ছন্দের আলোচনা করবার সময় রবীন্দ্রনাথের মন স্বরবৃত্তের রঙে অত্যন্ত বেশি রঙিন হয়ে ছিলো, তার হসন্ত-হিল্লোলিত ঢেউ-খেলানো রূপের বর্ণনা দিতে-দিতে অন্যান্য ছন্দের প্রতি রীতিমতো অবিচারই তিনি করেছেন। বলেছেন, ‘এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস।’ খাঁটি বাংলা ভাষায়, অর্থাৎ চলতি ভাষায় সকল ছন্দই লেখা সম্ভব নয় বলেই পৃথিবী ভরে ছন্দের এত বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়েছে। অথচ—কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিলো ভাবতে পারি না—কাব্যকলার এই মূলসূত্র লঙ্ঘন করে রবীন্দ্রনাথ জোর করেই বলেছেন যে প্রাকৃত বাংলার ছন্দে ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ লেখা যেতো, কয়েক লাইন লিখেও দেখিয়েছেন :

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে

বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে

যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,

অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে

কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে

রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আবার প্রবোধচন্দ্র সমর্থন করেছেন, তবু এখানে প্রবলভাবেই প্রতিবাদ করতে হয়, বলতেই হয় যে এই উদাহরণ লিখে রবীন্দ্রনাথ তর্কাতীতরূপে এটাই প্রমাণ করেছেন যে যে-কোনো কাব্য যে-কোনো ছন্দে লেখা যায় না। উদ্ধৃত অংশে অমিত্রাক্ষরের বেগতীব্র ধ্বনিকল্লোল কিছুমাত্র এসেছে কিনা বিচার করতে হলে অবশ্য কবি বা ছান্দসিকও হতে হয় না, পাঠকের উপরেই তার বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। কাব্যের মধ্যে যে-খবরটুকু থাকে, তা যে-কোনো ছন্দে বা অছন্দে বলা যায়, কিন্তু রস জড়িয়ে থাকে ছন্দে, বিশেষ-বিশেষ ধরনের বিন্যাসে, সেখানে একটু নড়চড় হলে সমস্তটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক ছন্দের কবিতা আর-এক ছন্দে বদলি করা এতই যদি সহজ হতো, তাহলে এক ভাষার কবিতা আর-এক ভাষায় তর্জমা করতেও মানুষকে এত ভাবতে হতো না।

ধ্বনির দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ ছন্দের গোত্রবিচার করেছেন : বাংলা ছন্দের তিনটি বিভাগের নাম দিয়েছেন সমমাত্রার, অসমমাত্রার আর বিষমমাত্রার ছন্দ। ‘দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।’ দুই মাত্রার হলো পয়ারজাতীয় সব ছন্দ, এবং তিন মাত্রা আর দুই-তিনের মিলিত মাত্রা, দুটোকেই মাত্রাবৃত্তের মধ্যে গণ্য করলে দোষ হয় না—রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমি অনেকদিন ধরে মাত্রাবৃত্তকে তিন মাত্রার ছন্দ বলে এসেছি। তাহলে স্বরবৃত্ত? “ছন্দের হসন্ত হলন্ত” প্রবন্ধ পড়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববিচারের দিক থেকে মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে একই ছন্দ বলে ধরেছেন, দুটিই তাঁর মতে তিন মাত্রার ছন্দ।

অচেতনে ছিলেম ভালো।

আমায় চেতন করলি কেনে।

আর

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া

মধুর কথাটি কয়।

ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে

পথের নিকটে রয়।

এ-দুটি একই ছন্দের ‘প্রাকৃত’রূপ আর ‘সাধু’রূপ, এই হলো রবীন্দ্রনাথের মত। কিন্তু বর্তমান লেখকের—এবং আরো অনেকের—কানে এ-দুটি আলাদা-আলাদা জাতের আওয়াজ দিয়ে থাকে; প্রবোধচন্দ্রের বিভাগ-অনুসারে প্রথমটি স্বরবৃত্ত দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত। ‘পয়ার’ শব্দটির ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথের এক-এক সময় এক-এক রকম। অধিকাংশ সময় তিনি চিরাচরিত ধারণা অনুযায়ী পয়ার বলতে ত্রিপদীর মতো একটা ছন্দোবন্ধ বুঝেছেন—যাকে বলে ভার্স-ফর্ম—তার মানে, চোদ্দ মাত্রা হলেই যে পয়ার হবে তা নয়, কিন্তু ‘পয়ারে চোদ্দ মাত্রা থাকতেই হবে। অবশ্য আঠারো মাত্রার ‘বড়ো পয়ার’ও স্বীকার করেছেন তিনি, কিন্তু ‘আধুনিক বাংলা ছন্দে সব চেয়ে দীর্ঘ পয়ার আঠারো অক্ষরে গাঁথা’ এ-কথা তিনি কেন লিখেছিলেন জানি না, কেননা তাঁর নিজের রচনাতেই আঠারোর চেয়েও বড়ো মাপের পঙক্তি পাওয়া যায়, মোহিতলাল এবং আধুনিকতর কবিরা ২২ ও ২৬ মাত্রা অক্লেশে চালিয়েছেন। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে ২২ ও ২৬ মাত্রার পয়ার আসলে সেকেলে লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর একেলে রকমফের মাত্র, আর এ-আপত্তি একেবারে উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। তবু তফাৎ একটু আছে। সে-তফাৎ এইখানে যে ত্রিপদীতে যতিস্থাপনের যে-নিয়ম নির্দিষ্ট ছিলো, আধুনিক কবিরা তা লঙ্ঘন করে তাঁদের লম্বা মাপের পয়ারে যতিস্থাপনের বৈচিত্র্য এনেছেন। সেইজন্য এই লম্বা পয়ারকে ছদ্মবেশী ত্রিপদী মনে করাও ঠিক হবে না। পাঠককে হয়তো বলে দেয়া দরকার যে পয়ার বলতে আমি একটা ছন্দ বুঝি, আর ত্রিপদী বলতে পয়ারের একটা ছন্দোবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ পয়ারকেই একটা ছন্দোবন্ধরূপে উল্লেখ করেছেন অনেকবার, কিন্তু পয়ার যে আসলে একটা ছন্দ, ছন্দের একটা জাত, এ-চেতনা তাঁর ‘ছন্দ’ বইতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবাহিত, এবং “গদ্যছন্দ” প্রবন্ধে কোনো-এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি এ-কথাও বলে ফেলেছেন যে ‘বেড়াভাঙা পয়ার দেখা দিতে লাগল “বলাকা”য়, “পলাতকা”য়।’ আজকের দিনেও এমন পাঠক হয়তো থাকা সম্ভব যিনি এ-কথা পড়ে ভাববেন যে ‘বলাকা’ আর ‘পলাতকা’ একই ছন্দে লেখা, এবং সে-ছন্দের নাম পয়ার—সেইজন্য এ-কথাও এখানে বলে দিতে হলো যে ‘বলাকা’ প্রধানত পয়ারে লেখা আর ‘পলাতকা’ আদ্যন্ত স্বরবৃত্তে। একবার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে, আর একবার স্বরবৃত্ত আর পয়ারকে অভিন্নরূপে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ তার মল্লিনাথ-মণ্ডলীর খাটুনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। বাংলা ছন্দের প্রাণের রহস্যটি তাঁর বইতে যেমন করে উন্মোচিত হয়েছে, এমন আর কোনখানেই হয়নি, কিন্তু ছন্দের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগের আশায় কবির লীলা-প্রাঙ্গণ ছেড়ে ছন্দোবিজ্ঞানীর ল্যাবরেটরিতেই আসতে হলো।

৪

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন বাংলা ছন্দের তিনটি প্রধান বিভাগের নাম দিয়েছেন যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। এই বিভাগের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো তর্ক উঠতেই পারে না, নামকরণও সুচারু, তবে সর্বসাধারণের সুবিধের জন্য মাত্রাবৃত্ত অর্থে তিন মাত্রার ছন্দ আর স্বরবৃত্ত অর্থে ছড়ার ছন্দ বিকল্পে চলতে পারে। ছন্দের নাম বিজ্ঞানসম্মত হওয়াটাই সব কথা নয়, সেই সঙ্গে খুব সহজে সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়াও বাঞ্ছনীয়, এমন হলেই ভালো হয় যাতে নাম শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে কোনো চেনা কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা সকলেই তার চেহারাটা চিনতে পারি। সেদিক থেকে যৌগিক নামটিতে আমার আপত্তি আছে। ‘এ-জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথাও বিশ্লিষ্ট ও দ্বৈমাত্রিক এবং কোথাও সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক’ হয় বলে এ-ছন্দের নাম প্রবোধচন্দ্র দিতে চেয়েছেন যৌগিক। কিন্তু আমাদের চিরকালের চিরচেনা পয়ার কথাটা দোষ করলো কী। যে-পয়ারে বহুযুগ ধরে বাঙালি কবির অসংখ্য রচনা স্বদেশবাসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, সেই কথাটা কি ছন্দের পরিভাষা থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে? ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি যে পয়ার বলতে একটা ছন্দোবন্ধ আর বোঝায় না, বোঝায় ছন্দের একটা জাত—রবীন্দ্রনাথও অনেকবার এই অর্থে পয়ার বা পয়ারজাতীয় ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যবস্থায় এমন কী ত্রুটি ছিলো যার জন্য নতুন নামের প্রবর্তনা অত্যাবশ্যক হলো? প্রবোধচন্দ্র যাকে যৌগিক বলেন, সে-রীতিতে রচিত সমস্ত কাব্যই তো পয়ারের মধ্যে পড়ে : কাশীরাম দাসের মহাভারত, মেঘনাদবধ কাব্য, ‘চিত্রাঙ্গদা’, “উর্বশী”, “বলাকা’র “বলাকা” ইত্যাদি কবিতা, ‘পরিশেষে’র “উন্নতি” ইত্যাদি কবিতা—পয়ার বলতে এই সমস্তই বুঝি।

ছন্দটা যতিপ্রান্তিক না প্রবহমাণ না মুক্তক, পঙক্তিগুলি সমান না অসমান, মিল আছে কি নেই, সাধুভাষায় লেখা না চলতি ভাষায়, স্তবকবিন্যাস কী-রকম, এগুলো সবই গৌণ কথা, ছন্দের জাতটাই হলো আসল। একই ছন্দকে অবলম্বন করে বহুবিধ বৈচিত্র্যসাধন কবিরা করতে পারেন এবং করে থাকেন, কিন্তু এ-সব প্রকরণভেদে ছন্দের জাত-বদল হয় না তো। পয়ার কথাটা শুধু যে ব্যাপক তা নয়, তার আর-একটি গুণ এই যে সে সর্বজনবিদিত, স্বল্পতম শিক্ষিত বাঙালি, ছন্দোতত্ত্বের যে কিছুই জানে না, স্কুলপাঠ্য পদ্য ছাড়া কবিতাও হয়তো পড়েনি, সেও পয়ার কথাটা শুনলে ঝাপসাভাবে খানিকটা ধারণা করতে পারবে ব্যাপারটা কী। প্রবোধচন্দ্র যৌগিক চালাতে চান চালাবেন, কিন্তু আশা করি পয়ার তাতে একেবারে দেশছাড়া হবে না।

৫

আগে বাংলা ছন্দ ছিলো যতিপ্রান্তিক—তার মানে এক-একটি পঙক্তি যেখানে শেষ হলো, নিশ্বাস নেবার জন্য থামতে হতো সেখানেই। তখনকার জনসাধারণের কাছে এর একঘেয়েমি যে অসহ্য বোধ হয়নি তার কারণ কবিতা তখন গাওয়া হতো কিংবা পড়া হতো সুর করে। সে-সুরের গলা চেপে ধরলো ছাপার অক্ষর। ছাপানো কবিতার বইয়ের প্রচলন যেদিন থেকে হলো, সেদিন থেকে কবিতার শ্রোতার সংখ্যা কমে গিয়ে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে উঠলো দ্রুতবেগে, আর সুর-বিরহিত হয়ে যতি- প্রান্তিকতার নির্জীবতা কর্ণগোচর হলো সহজেই। বাংলা পদ্যের সেই নিস্তেজ স্রোতোধারায় প্রবহমানতার প্রাণতরঙ্গ প্রথম প্রবাহিত করে দিলেন মধুসূদন। তাঁর অমিত্রাক্ষরে যে মিল ছিলো না এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য কথা নয়, তিনি যে ‘লাইন-ডিঙোনো’ পয়ার লিখেছিলেন, বাংলা ছন্দের যুগান্তরকারী ঘটনা এইটেই। এই প্রবাহমানতার সূত্রটি রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র উপায়ে ব্যবহার করেছেন—যদিও মাইকেলি ধরনে নয়–তার সুসম্পূর্ণ আলোচনা প্রবোধচন্দ্র করেছেন। ছোটো-বড়ো পঙক্তিতে সাজানো যে-ছন্দ সাধারণত ‘বলাকা’র ছন্দ বলে অভিহিত হয়, কিন্তু যে-ছন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রথম লেখেন ‘মানসী’র “নিষ্ফল কামনা” কবিতায়, আর রবীন্দ্রনাথেরও আগে লেখেন গিরিশচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র তার নাম দিয়েছেন মুক্তক। নামটি ভালো হয়েছে। বলা বাহুল্য, মুক্তক একটা ছন্দের নাম হতে পারে না, এ একটা ঢঙের নাম। ছোটো-বড়ো লাইনে লেখা হলেই তাকে মুক্তক বলা যেতে পারে, কিন্তু আরো একটু কথা আছে, সেই সঙ্গে প্রবহমান হওয়া চাই, কেননা প্রবহমানতার তাগিদেই লাইন ছোটো-বড়ো হয়। প্রবোধচন্দ্র সুন্দর দেখিয়েছেন যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দ যতটা প্রবহমান, বলাকার ছন্দ তার চেয়ে বেশি, কিন্তু বলাকার ছন্দেও প্রত্যেক পঙক্তির পরে সূক্ষ্ম একটু বিরতি আছেই। এ-কথা স্বরবৃত্ত মুক্তক সম্বন্ধেও সত্য। পুরোপুরি প্রবহমান মাইকেলি অমিত্রাক্ষর ছাড়া কিছু হয় না, শুধু সে-ছন্দই এতটা গদ্যধর্মী যে একটা যতি-চিহ্ন না-পাওয়া পর্যন্ত আমরা গড়গড় করে পড়ে যেতে পারি—অবশ্য দমে যদি কুলোয়।

[এখানে বলা দরকার যে মাইকেলি অমিত্রাক্ষর আবৃত্তির পক্ষে গদ্যধর্মী হলেও আন্তরিক বিচারে তার বিপরীত, শব্দচয়নে এবং বাক্যবিন্যাসে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক কথ্য ছন্দের সুদূরতম পরপ্রান্তে অবস্থিত। বাংলা কথ্য ছন্দের খুব বেশি কাছে আসতে পেরেছে ‘পরিশেষে’র অমিত্রাক্ষর —সেদিক থেকে তাকেই বলা যায় সবচেয়ে গদ্যধর্মী, যদিও সেখানে প্রত্যেক পঙক্তির পর বিরতি ‘বলাকা’র চেয়েও স্পষ্ট।]

মুক্তক পয়ার, মুক্তক স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরবর্তী কবিরা অজস্র লিখেছেন, কিন্তু মাত্রাবৃত্ত মুক্তক বিরল। তার কারণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্র উভয়েই তাঁদের ভিন্ন-ভিন্ন ধরনে বুঝিয়ে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে একটুখানি উদ্ধৃত করে দিই : ‘পয়ার-ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাকে প্রায় গাঁঠে গাঁঠে ভাগ করা চলে, এবং প্রত্যেক ভাগেই মূল ছন্দের একটা আংশিক রূপ দেখা যায়। … কিন্তু তিনের ছন্দকে তার ভাগে ভাগে পাওয়া যায় না, এইজন্যে তিনের ছন্দে ইচ্ছামত থামা চলে না। তিনের ছন্দে গতির প্রাবল্যই বেশি, স্থিতি কম। সুতরাং তিনের ছন্দ চাঞ্চল্যপ্রকাশের পক্ষে ভালো কিন্তু তাতে গাম্ভীর্য এবং প্রসার অল্প। তিনের মাত্রার ছন্দে অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গেলে বিপদে পড়তে হয়, সে যেন চাকা নিয়ে লাঠিখেলার চেষ্টা। ‘ অমিত্রাক্ষর বলতে রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রবহমানতার কথাটাই ধরেছেন, মিল তো না-দিলেই হলো, সে আর বেশি কথা কী। প্রবোধচন্দ্রও বলেছেন যে মাত্রাবৃত্তে ‘যথার্থ মুক্তক রচনা বোধ করি সম্ভব নয়।’ অথচ অসম্ভবও যে নয় তা ‘সেঁজুতি’র “যাবার মুখে” কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিয়ে প্রবোধচন্দ্রই দেখিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলতে চান যে এটি মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের অনন্য দৃষ্টান্ত, ‘এ-রকম দ্বিতীয় আর একটি দৃষ্টান্তও’ তাঁর ‘চোখে পড়েনি।’ কিন্তু আমার চোখে একাধিক পড়েছে :

ডলু যদি আজ ন্যাকামি করে,— প্রায়ই করে,

আগেকার মতো—তার মানে এই দুমাস আগের

মতো আর মন বাহবা দেয় না।….

দুমাস আগে এ করুণ চাউনি, পাণ্ডুর গাল,

রহস্যভরা অস্ফুট ভাষা

লাগত ভালো!

ইতিমধ্যে যে গোল পাকিয়েছি—

ডলু—মানে এই মৈত্রেয়ী ঘোষ নাম্নী মেয়ের

প্রেমে পড়ে গিয়ে! …

সে-কথা যাক, তা কথাটা হচ্ছে

কেমন করে

ডলুর কঠিন করুণার হাত এড়ানো যায়?

তা অবশ্য কোনো গোল না ক’রে—

কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর

পাব না কি আমি

জীবনের শেষ দিনের আগে?

ক্লান্ত লাগে। (বিষ্ণু দে— ‘চোরাবালি’, “মন-দেওয়া-নেওয়া”)

অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত

কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায়; ঢেউয়ের মুখের ফেনার মতো,

(কঙ্কাবতী গো)

গড়ায়, ছড়ায় সুপ্তির ‘পরে স্বপ্নের ঘোরে সমস্ত রাত :

তেমনি তোমার নামের শব্দ, নামের শব্দ আমার কানে

বাজে দিন-রাত, বাজে সারারাত, বাজে সারাদিন আমার প্রাণে

ঢেউয়ের মতন ইতস্তত; …

আমি চেয়ে থাকি, দেখি চোখ ভ’রে : মনে হয় মোর আঁকাবাঁকা

জলে, মেঘের রেখায়

একা বাঁকা চাঁদ চুপ-চুপ ক’রে কথা ক’য়ে যায় : …

এলোমেলো জলে আলো ওঠে জ্ব’লে, ছলছল ঢেউ তোমার নামে

তীরে চুমো খায়, দূরে নিয়ে যায় ঢেউয়ের জলের স্রোতের টানে

তোমার নামের শব্দ, ‘কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!’

(বুদ্ধদেব বসু—‘কঙ্কাবতী’, “কঙ্কাবতী”)

আরো একটি উদাহরণ মনে পড়ছে—সেটি অসমপঙক্তি না-হলেও প্রবহমান।

বিশাল সাগর পার হয়ে এসে বাতাস পাগল

জানালার কাছে চীৎকার ক’রে আবোলতাবোল

বকতে থাকবে—আমরা কবিতা পড়বো যখন। …

বই থেকে চোখ তুলে মাঝে-মাঝে তাকাবো তোমার

আলো-ছায়া ভরা চুলে আর চোখে—চোখের তারার

গভীর কালোয়; তুমি মুখ তুলে হাসবে—কেমন?

(বুদ্ধদেব বসু—‘কঙ্কাবতী’, “কবিতা”)

এই কবিতাগুলি যে ‘সেঁজুতি’ প্রকাশের অনেক আগে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিলো এ-খবরটা ঐতিহাসিকের কাছে ঔৎসুক্যকর হতে পারে।

কথাটা এই যে মুক্তক ঢঙের মাত্রাবৃত্ত একবারও যদি সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে বার-বার সম্ভব হবার পথে বাধা রইলো কোথায়? সুতরাং এ-ছন্দে মুক্তক রচনা ‘বোধ করি সম্ভব নয়’, এ-কথা আর বলা যায় না। পয়ারের মতো স্বাধীনতা না-থাকলেও মাত্রাবৃত্ত তার বাঁধনকে অনেকখানি আলগা করে দিতে পারে বইকি, এবং মুক্তকের উঁচু-নিচু রাজ্যে তার তিন মাত্রার নাচ দেখতে-শুনতে ভালোই তো হয়। এ-পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে একটানা বেশিক্ষণ স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ, কেননা পদাতিকের চেয়ে নর্তকের বিশ্রামের প্রয়োজন বেশি, এমনকি দৌড়ওলার চাইতেও। মাত্রাবৃত্তকে প্রবহমাণ করতে গিয়ে কোনো-কোনো কবি ইতিমধ্যেই অপঘাত ঘটিয়েছেন :

সত্যই যদি এ-ধরণী হ’ত ঘরণী

কাব্যের,—হ’ত মহাজীবনের তরণী,—

খুলে যেত তবে প্রেমের মুক্ত সরণি

ধরায়। রভসে রসায়িত হ’ত ধমনী।

(মণীন্দ্র রায়—’ছায়াসহচর’, “কর্কশ গান”)

তোমার ঘরে প্রদীপ জ্বলে। আলোর চেয়ে ধোঁয়া

অধিক। আমি ঘরের স্মৃতি নিবিয়ে পথচারী।

(মণীন্দ্র রায়—’ছায়াসহচর’, “ঘরবাহির”)

কী-রকম হলো? যেন নাচিয়েকে দৌড় করাতে গিয়ে হুঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো পথের মাঝখানে। এ-রকম দুর্ঘটনা আরো লক্ষ করেছি বলেই কথাটা এখানে বলে নিলাম। অসমমাত্রিক হোক, প্রবহমান হোক, যা-ই হোক, মাত্রাবৃত্তের স্বাভাবিক যতিপাত অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, নয়তো আঙুলে গোনা ছন্দ হতে পারে, কানে শোনা ছন্দ হবে না।

৬

স্বরবৃত্ত প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্রের দু-একটি মন্তব্যে আমার দ্বিধা আছে। তাঁর মতে স্বরবৃত্ত চার-চার সিলেবলের পর্ব ধরে চলে—‘যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে’, এখানে ‘যমুনাবতী’র পাঁচ সিলেবলকে তিনি বলেন ব্যতিক্রম। ‘এ-রকম ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ সযত্নে বর্জন করেছেন, তাঁর পরিণত বয়সে (ধরা যাক “ক্ষণিকা”র সময় থেকে) রচিত স্বরবৃত্ত ছন্দের কোথাও ও-রকম পাঁচ সিলেবলের পর্ব দেখা যায় না’—প্রবোধচন্দ্রের এই কথা পুরোপুরি মেনে নেয়া কি সম্ভব? অবশ্য ‘যমুনাবতীর মতো একেবারে গোনা-গুনতি পাঁচ সিলেবল আধুনিক কালে ব্যতিক্রম বলেই গণ্য হবে–কেননা কবিতা আজকাল সুর করে পড়া হয় না—কিন্তু তাই বলে এমন কথাও বলা যায় না যে স্বরবৃত্তে চার সিলেবলই অনম্যরূপে নিয়ম। বরং, কবিতা যিনি কান দিয়ে শোনেন তিনিই জানেন যে স্বরবৃত্তের পর্ব চার সিলেবলের কঠিন সীমানা ডিঙিয়ে যেতে পারে, ও-রকম ডিঙোনোই তার স্বভাব বলে। ‘ক্ষণিকা’ থেকেই কয়েকটি উদাহরণ দিই; রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে, এবং নতুন ও পুরোনো অন্যান্য বাঙালি কবির রচনায়, অনুরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যাবে সে-কথা বলাই বাহুল্য।

অলক নেড়ে ‘দুলিয়ে বেণী’

কথা কইতো শৌরসেনী,

মনে হচ্ছে, ‘আমিও এমন’

লিখতে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।

হেরো মাঠের পথে ধেনু

চলে ‘উড়িয়ে গোখুর’-রেণু,

আলের ধারে ‘দাঁড়িয়েছিলেম’ একা,

হঠাৎ খুশি ‘ঘনিয়ে আসে’ চিতে।

‘দাঁড়িয়েছি এই’ দণ্ড-দুয়ের তরে।

কালিদাসকে ‘হারিয়ে দিয়ে’

গর্বে বেড়াই নেচে

কিন্তু তবু ‘তুমিই থাকো’, সমস্যা যাক ঘুচি।

এখানে চিহ্নিত পর্বগুলির বিষয়ে কী বলা যাবে? এগুলোয় কি ঠিক চার সিলেবলই আছে, না সাড়ে চার, নাকি ‘আমি এমন’ বা ‘দাঁড়িয়েছি এই’-র মতো পর্বে প্রায় পাঁচের কাছাকাছি? আইনত বলা সহজ যে কোনোখানেই চার সিলেবলের বেশি নেই কেননা ‘ইয়ে’, ‘ইও’ ইত্যাদি যুগ্মস্বর শাস্ত্রমতে এক মাত্রার বেশি মূল্য পায় না—কিন্তু ব্যবহার সব সময় ব্যাকরণ মেনে চলে না; কার্যত আমরা দেখতে পাই—মানে, শুনতে পাই— যে ও-সব যুগ্মস্বর বা দীর্ঘস্বরের চাপে পর্বগুলির ওজন বেশ বেড়ে গেছে। স্বরবৃত্তের পর্ব কতদূর পর্যন্ত ফেঁপে উঠতে পারে তার আরো ভালো নমুনা আছে ‘গীতাঞ্জলি’তে—

যা ‘হারিয়ে যায় তা’ আগলে বসে রইব কত আর

আছে ‘পলাতকা’য় —

‘গালিয়ে বুকের’ ব্যথা

লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

কেবল পত্র রওনা করা

‘কেবল শুকিয়ে’ মরা—

‘হারিয়ে যায় তা’, ‘গালিয়ে বুকের’, এই ধরনের পর্বগুলিকে ওজনে যদি ‘যমুনাবতী’রই প্রান্তবর্তী না বলি, তাহলে কানের প্রমাণ অমান্য করতে হয়। অতএব প্রবোধচন্দ্র যাকে ব্যতিক্রম বলেছেন তা রবীন্দ্রনাথে–বা অন্যান্য কবিতে—কোথাও দেখা যায় না’, এ-কথা বললে একটু বেশি বলা হয়ে যায়, কিংবা পুরো সত্যটি বলা হয় না।

স্বরবৃত্তে তিন সিলেবলের পঙক্তিকেও প্রবোধচন্দ্র ‘ব্যতিক্রম’ বলেছেন। অবশ্য আমাদের গ্রাম্য ছড়ায় এই ‘ব্যতিক্রমে’র সংখ্যা অত্যধিক, প্রবোধচন্দ্র নিজেই আট লাইন ছড়া থেকে সাতটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ‘এক কন্যে’ ‘তিন কন্যে’, ‘হাত ঝুমঝুম’ ‘পা ঝুমঝুম’—এই ধরনের ত্রিস্বর পর্ব সম্বন্ধে তিনি কিছুটা সহনশীল, তার কারণ ‘এগুলিতে অন্তত দুটি করে যুগ্মধ্বনি আছে’, এবং ‘ছড়ার ছবি’র “যোগীনদা” কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথের যে-ক’টি ত্রিস্বর পর্ব তিনি উদ্ধৃত করেছেন, ‘সে সব কয়টিই এই ধরনের।’ কিন্তু ‘কুড়োতে’, ‘না খেয়ে’ বা ‘কাজিফুল’-এর মতো ত্রিস্বর পর্ব, যাতে যুগ্মধ্বনি একটিমাত্র কিংবা একটিও নেই, প্রবোধচন্দ্রের মতে সাবালকের পঠিতব্য কবিতায় তাকে স্থান দেয়া বাঞ্ছনীয় নয়, ‘সুতরাং রবীন্দ্রনাথ এ-রকম ত্রিস্বরপর্বিক ব্যতিক্রমকেও সযত্নে পরিহার করেছেন। এমনকি, কাজিফুল-এর মতো যে-সমস্ত ত্রিস্বর পর্বে একটিমাত্র ধ্বনি যুগ্ম এবং দুটি অযুগ্ম, সে-রকম পর্বও রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় না।’ পাওয়া যায় না, এ-কথা ঠিক নয়। ‘কুড়োতে’ বা ‘না খেয়ে’-র মতো পর্ব আমি লক্ষ করেছি :

যদি খোকা না হয়ে

আমি হতেম কুকুর ছানা—

এখানে ‘খোকা না হয়ে’ যেমনভাবেই পড়া যাক,

যদি ‘খোকা না’ হয়ে

কিংবা

যদি খোকা ‘না হয়ে’-

যুগ্মধ্বনিবর্জিত ত্রিস্বর পর্বই পাওয়া যাবে। আর ‘কাজিফুল-’এর মতো পর্ব যাতে একটি যুগ্ম ও দুটি অযুগ্ম ধ্বনি, তাও ‘ক্ষণিকা’য় ‘পলাতকা’য় পেয়েছি :

বাইরে যা পাই সম্জে নেব ‘তারি আইন’-কানুন

‘দূর হইতে’ গড় করিতাম দিাগাচার্যেরে

‘মা বললে’, “কেন ওই যে চাটুজ্জেদের পুলিন,

মনে ভাবে ‘এও কেন’ মোদের সাথে আসে

অন্যান্য বই আমি আর খুঁজিনি, অন্য কেউ যদি জাল ফেলেন, আরো কিছু হয়তো উঠে আসবে। দুটি যুগ্মস্বর ও একটি অযুগ্মস্বরে গঠিত ত্রিস্বর পর্বের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রবোধচন্দ্রই দিয়েছেন, অতএব আমি আর ও-বিষয়ে উদ্যোগী হলাম না।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়লো। স্বরবৃত্তের বিশেষ একটা রীতি আছে, ‘কুড়োতে’ কি ‘কাজিফুল’ ধরনের ত্রিস্বর পর্ব নিয়েই যার চলন। সেটি আমাদের বাউল গানের ছন্দ। জাত এর ছড়ার ছন্দেরই, কিন্তু ঢং আলাদা। রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ বইয়ে ব্যবহৃত একটি উদাহরণের অংশ তুলে দিই :

আছে যার। মনের মানুষ। আপন মনে

সে কি আর। জপে মালা

এই চরণে প্রথম ও চতুর্থ পর্ব ত্রিস্বর, আর তারই ফলে এর ধ্বনিবৈচিত্র্য। অবশ্য বাউল-সংগীতে এই ত্রিস্বরঘটিত বৈশিষ্ট্য সর্বত্র সমভাবে রক্ষিত হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকেই যে-পরিমার্জিত রূপ দিয়েছেন, তাতে তিন সিলেবল ঘাটে-ঘাটে কায়েমি, এবং ত্রিস্বর আর চতুঃস্বরে গঠিত পর্ব হাতে হাত ধরে পর-পর দাঁড়িয়ে ভারি একটি নতুন রকমের নাচন তুলেছে। এই রীতিতে রচিত সম্পূর্ণ একটি গান দেখা যাক :

আলো যে যায় রে দেখা—

হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা;

এবারে ঘুচল কি ভয় এবারে হবে কি জয়।

আকাশে হল কি ক্ষয় কালির লেখা।।

কারে ওই যায় ‘গো দেখা,

হৃদয়ের সাগরতীরে দাঁড়ায় একা?

ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে—

নীরবে চরণ-মূলে মাথা ঠেকা।।

লক্ষ করতে হবে যে এতগুলি ত্রিস্বর পর্বের মধ্যে অধিকাংশেই একটিও যুগ্মস্বর নেই। তাহলে আর ‘কুড়োতে’ বা ‘না খেয়ে’ নিয়ে বলবার কী রইলো।

এখন কথাটা হলো, গ্রাম্য ছড়ায় যার ছড়াছড়ি, বাউল-সংগীতে যা অপরিহার্য, আর রবীন্দ্র-কাব্যে যা অঙ্গীকৃত, স্বরবৃত্তের সেই সব ভঙ্গিকে ব্যতিক্রম বলি কেমন করে? বরং এ-সব উদাহরণ থেকে এই কথাটাই বোঝা গেলো যে স্বরবৃত্তের পর্বে তিন সিলেবল স্বচ্ছন্দেই স্থান পেতে পারে। এবং পাঁচ সিলেবলের কাছাকাছি যাবারও তার বাধা নেই। এর আরো একটি প্রমাণ পেশ করলে দোষের হবে না :

এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা…

“হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি”…

‘পলাতকা’র এই পঙক্তি দুটিকে

এল তার দৌ। রাত্ম্য নিয়ে …

হও তুমি সা। বিত্রীর মতো …

এইভাবে ভাগ-ভাগ করে দেখিয়ে প্রবোধচন্দ্র নিশ্চয়ই বোঝাতে পারেন যে ওতে প্রত্যেক পর্বে চার-চার সিলেবল ঠিকই আছে, কিন্তু ঐভাবে ভাগ-ভাগ করেই পড়তে হবে এ-রকম দণ্ড ছান্দসিকের দণ্ডচিহ্নের সাহায্যেও আশা করি তিনি দিতে চাইবেন না। রবীন্দ্রনাথ ‘মরি মরি। অনঙ্গদেবতা’ পড়তেন, আরো অনেকেই তা-ই পড়ে এসেছেন, একমাত্র দিলীপকুমার ছাড়া আর কেউ ‘মরি মরি অ। নঙ্গ দেব। তা’ পড়েন বলে জানি না; তেমনি ‘পলাতকা’র পঙক্তিদুটি বাঙালি পাঠকের মুখে সেই ভাবেই উচ্চারিত হয়েছে ও হবে, যেটা সবচেয়ে সহজ ও অর্থের সঙ্গে সংগত :

এল তার। দৌরাত্ম্য নিয়ে…

হও তুমি। সাবিত্রীর মতো…

এখানে প্রথম পর্বে তিনটি ও দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি করে সিলেবল পাওয়া যাচ্ছে আর এ-রকমের আবৃত্তিতে কোনো সময়ে কোনো বাঙালির কান পীড়িত হয়নি। যে-সব নাম-না-জানা কবিরা মুখে-মুখে আমাদের ছেলে-ভুলোনো ছড়াগুলি বানিয়েছিলেন, তাঁরা যদিও সিলেবল কাকে বলে জানতেন না, স্বরবৃত্তের নাম শোনেননি, তবু স্বরবৃত্তে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধ-কণ্ঠ, সে-কণ্ঠ থেকে তিন আর পাঁচ সিলেবলের পর্ব উৎসারিত হতে পারতোই না, যদি না তাতে স্বরবৃত্তের স্বভাবেরই সম্মতি থাকতো। গ্রাম্য ছড়ায় যতটা স্বাধীনতার অবকাশ আছে, সুসংস্কৃত, সুপরিণত, এবং ছাপার অক্ষরে পঠিতব্য কবিতায় ততটা নেই সে-কথা স্বীকার করি, কিন্তু ছন্দের স্বভাব যাবে কোথায়? যদি তিন আর পাঁচ সিলেবলে কোনো গলদই থাকতো তাহলে ও-সব ছড়া রবীন্দ্রনাথের কানে খারাপ লাগতো, আরো খারাপ লাগতো রবীন্দ্রনাথের পরে আমাদের কানে—কিন্তু তা তো লাগলো না, বংশপরম্পরায় ছেলেবুড়ো সকলকেই ঐ আঁকাবাঁকা ছন্দ এমন করে ভুলিয়ে রেখেছে যে কিছুতেই মনে করতে পারি না আঁকাবাঁকা হওয়াটাই ওর স্বধর্ম নয়। কঠোরভাবে চার সিলেবলে বেঁধে দিলে, স্বরবৃত্তের প্রধান গুণ যে স্থিতিস্থাপকতা, সেই গুণটিকেই নষ্ট করা হয়।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে সিলেবল কথাটাই অবান্তর; ভাবতে পারি না, প্রবোধচন্দ্র ছড়ার ছন্দকে সিলেবিক ছন্দ বললেন কেমন করে। বাংলায় সিলেবিক ছন্দ তো হতে পারে না, কেননা আমাদের অ্যাকসেন্টবর্জিত উচ্চারণের এইটুকুই বৈশিষ্ট্য যে ইংরেজিতে যাকে সিলেবল বলে তা বাংলায় কখনো এক মাত্রা, কখনো দু-মাত্রা। বাংলায় এমন কোনো ছন্দ নেই যাতে এক সিলেবলের ওজন কোনো-না-কোনো সময়ে দু-মাত্রার সমান না হয়, তাই সিলেবল দিয়ে হিশেব করতে গেলে সবই গোলমাল হয়ে যায়। এই জন্যই, রবীন্দ্রনাথের, এবং সাধারণভাবে বাংলা ভাষার স্বরবৃত্তে এমন পর্ব প্রায়ই পাওয়া যায়, যা শুনতে চার সিলেবল হলে ওজনে পাঁচেরই তুল্যমূল্য। উদাহরণ আগে যা দিয়েছি, তার সঙ্গে আরো কয়েকটি যোগ করতে চাই : পাঠককে অনুরোধ করা যাচ্ছে,

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে

এর সঙ্গে তুলনা করে তিনি নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিগুলি পড়ুন :

শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া শস্যশূন্য মাঠে (‘ক্ষণিকা’)

কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয় (‘পলাতকা’)

বৈরাগ্যে মন ভারী (‘পলাতকা’)

‘যমুনাবতী’তে আছে পাঁচ সিলেবল আর ‘শেষ বসন্তের’ ‘শস্যশূন্য’ ‘নিঃসংকোচে’ ‘বৈরাগ্যে মন’ এগুলির প্রত্যেকটিতে চার, কিন্তু এখানে চার সিলেবলের ওজন যে অবিকল পাঁচ সিলেবলের সমান এ-কথা নিছক কান নিয়েই বোঝা যায়, বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কানের কাছে চার আর পাঁচ সিলেবল-এ যদি তফাৎই না রইলো তাহলে এ-কথা বলার সার্থকতা কোথায় যে পর্বের ঠিক-ঠিক মাপটি হচ্ছে চার সিলেবল। পক্ষান্তরে চার সিলেবল হলেই যে ছন্দ ঠিক হবে তাও তো নয় :

‘ওগো যৌবন’-তরী,

এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলেম বিদায় করি। …

সেথায় সোনা মেঘের ঘাটে নামিয়ে দিয়ো শেষে

বহুদিনের বোঝা তোমার ‘চিরনিদ্রার’ দেশে।

(‘ক্ষণিকা’– “যৌবন-বিদায়”)

‘চিরনিদ্রার’ নিশ্চয়ই চার সিলেবল, ‘ওগো যৌবন’ও তা-ই কিন্তু শুনতে ভালো হয়নি, স্বরবৃত্ত ধরনে পড়তে অসুবিধেই হয়। যদি লেখা হতো

‘ওগো জীবন’-তরী,

‘চির ঘুমের’ দেশে

তাহলেও এক-এক পর্বে চার সিলেবলই থাকতো, কিন্তু ছন্দ কোথাও বাধা পেতো না। চার সিলেবলেই ছন্দ কেটে যাচ্ছে, আবার চার সিলেবলেই ছন্দ ঠিক চলছে—এই থেকে বোঝা যাবে যে সিলেবলের কথাই এখানে ওঠে না। প্রাচীন কবিরা অক্ষর গুনে-গুনে ছন্দ লিখতে গিয়ে ভুল করেছিলেন শুনতে পাই, আধুনিক ছান্দসিক সিলেবল গুনে-গুনে ছন্দ বুঝতে গিয়ে ভুল করেছেন দেখতে পেলাম। স্বরবৃত্তের স্বরূপ নিয়ে প্রবোধচন্দ্রকে নতুন করে ভাবতে হবে।

৭

ছন্দের যে-তিনটি প্রধান বিভাগ নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তা ছাড়াও আরো একটি ছন্দ বাংলায় পাওয়া যায়, তার আকৃতি পয়ারের, কিন্তু প্রকৃতি তিন মাত্রার, পয়ারের মতোই জোড় মাত্রায় তার চলন, কিন্তু প্রবোধচন্দ্রের ‘যৌগিকে’র লক্ষণ তার নেই, যুগ্মস্বর বিষয়ে সে মাত্রাবৃত্তের সধর্মী, যে-কোনো যুগ্মস্বর তাতে দু-মাত্রা হতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ “ছন্দের অর্থ” প্রবন্ধে দুই মাত্রার চলনের প্রথম যে-দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন তাকে এই ছন্দের ছাঁচ বলে গ্রহণ করা যায় :

ফিরে ফিরে আঁখি-নীরে পিছু পানে চায়

পায়ে পায়ে বাধা প’ড়ে চলা হল দায়।

মনে হতে পারে, এ তো রীতিমতো পয়ারই হলো, কিন্তু এর সঙ্গে যুক্তবর্ণ যোগ করে পরীক্ষা করা যাক :

ফিরে ফিরে আঁখি-নীরে পিছু পানে চায়

পায়ে পায়ে বাধা প’ড়ে চলা হল দায়।

অঞ্চল বেধে যায় চম্পক-শাখে,

ঝ’রে পড়া পল্লব বারে বারে ডাকে।

আনল তীক্ষ্ণ কালো চক্ষে আবেশ

বন্ধুর বিরহের অশ্রুর রেশ।

সমস্তটা পড়লে কোনো সন্দেহই থাকবে না যে ছন্দের চরিত্র বদলে গেছে— পয়ারের পদাতিক চলন নয় এর, যুক্তবর্ণের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নেচে-নেচে চলাতেই এর আনন্দ। ঠিক মাত্রাবৃত্তের মতো ধরন। আবার হসন্তের ঘেষাঘেষিতে স্বরবৃত্তের মতো একটা আহ্লাদি চেহারাও এর হতে পারে।

খুব তার বোচাল সাজ ফিটফাট

তার হলে আর নাই মিট্মাট,

চশমায় চমকায় আড়ে চায় চোখ,

কোনো ঠাঁই ঠেকে নাই কোনো বড়ো লোক।

এ-উদাহরণটি রবীন্দ্রনাথের ‘ছন্দ’ বই থেকেই নিয়েছি, একে তিনি বলেছেন ‘পয়ারের ছিব্লেমির একটা পরিচয়’। এখানে স্বরবৃত্তের মতো হসন্তের তালি পড়ছে ঘন-ঘন, কিন্তু স্বববৃত্তের মতো মাঝে-মাঝে ফাঁক রাখবার উপায় নেই, মাত্রাবৃত্ত ধরনে আগাগোড়া ভরপুর হওয়া চাই। এই ‘ছিলে’ ছন্দের আভাস ছিলো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তে :

বিবিজান চলে যান লবেজান করে

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এ-ছন্দ যুক্তবর্ণে এসেই আর টিকলো না :

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি

এখানে খাঁটি পয়ার ফিরে এলো। প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে আলোচ্য ছন্দটি গড়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথেরই হাতে। এর নাম তিনি দিয়েছেন মাত্রিক পয়ার—পয়ার বলতে প্রবোধচন্দ্র চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধ বোঝেন—তাঁর হিশেবে পয়ার ‘তিন রকমের হতে পারে… যৌগিক…মাত্রিক…স্বরবৃত্ত।’ যদি চোদ্দ মাত্রার ছন্দোবন্ধকেই পয়ার বলতে হয় তাহলে মাত্রাবৃত্ত পয়ারই বা পয়ার নয় কেন? –

শয়ন-শিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,

জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।

এ-ছাড়াও মাত্রাবৃত্তে চোদ্দ মাত্রার আরো কত বিচিত্র বিন্যাস সম্ভব রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দের অর্থ’ প্রবন্ধে তা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন। তার প্রথমটি হচ্ছে এই :

ফাগুন এল দ্বারে কেহ যে ঘরে নাই,

পরান ডাকে কারে ভাবিয়া নাহি পাই।

এটা যে ‘মোটেই পয়ার নয়’, তা রবীন্দ্রনাথ বলে না-দিলেও আমাদের কানেই ধরা পড়তো। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র যদি ‘মাত্রিক পয়ার’ আর ‘স্বরবৃত্ত পয়ার’ স্বীকার করেন তাহলে এটাকে, এবং চোদ্দ মাত্রার অন্যান্য মাত্রাবৃত্ত বিন্যাসকে, পয়ার বলে তাঁকে মানতে হবে। পয়ারকে একটা ছন্দ না-ভেবে একটা ছন্দোবন্ধ ভাবলে এইরকম সব অসংগতি থেকে-থেকে দেখা দেবেই।

তাছাড়া অবশ্য মাত্রিক যে চোদ্দ মাত্রারই হতে হবে তা নয়, অন্যান্য ছন্দের মতো ছোটো-বড়ো নানা আকারেই তার চলাফেরা। এ-ছন্দ আট মাত্রায় লিখতে সত্যেন্দ্রনাথ আর সুকুমার রায় দু-জনেই অভ্যস্ত ছিলেন :

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি

খাশা তোর চ্যাচানি

শুনে-শুনে আনমন

নাচে মোর প্রাণমন।

চুপ চুপ ঐ ডুব

দেয় পানকৌটি

দেয় ডুব টুপ টুপ

ঘোমটার বৌটি।

আটমাত্রা থেকেই ষোলো মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে :

বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভুত

সারাদিন ধ’রে তার শুনি শুধু খুঁতখুঁত

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে

ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে।

ঘর বার করবার দরকার নেই আর

মন দাও চরকায় আপনার আপনার।

দশ মাত্রা, যেমন :

আহা তুমি পায়রাটি ফুটফুটে

আর আমি পায়রাটি মিশকালো

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ-ছন্দে কুড়ি মাত্রা পর্যন্ত লিখেছেন :

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে-

আঠারো মাত্রার কোনো উদাহরণ মনে পড়ছে না, একটা বানিয়ে দেয়া গেলো :

পৌষের সৈনিক কেড়ে নিক ফূর্তির প্রাণ

ভয় নেই আসবেই চৈত্রের শৌখিন গান।

অসমপঙক্তিক তো করলেই হলো, মুক্তক হয় কিনা দেখা যাক :

বনে-বনে বেজে যায় সুন্দর জ্যোছনায়

চৈত্রের চঞ্চল মঞ্জীর

পরিদের জমে ভিড়।

যত ভয় সংশয় দুঃখের শঙ্কিত মেঘ-ভার

নেই আর।

হাওয়া বয় ঝিরঝির, অস্থির-পল্লব-করতাল

নৃত্যের দেয় তাল।

একা চাঁদ

চুপ ক’রে চেয়ে থাকে নীল জলে। দেখে তার

আপনার মুখ, আর

আকাশের উজ্জ্বল উল্লাস।

মনে ভাবে বিশ্বে কি এত সুখ! উৎসুক

ঘাসে ঘাসে কার ছোঁওয়া,

কার ছায়া

গাছে-গাছে শিহরায়, পরিদের পায়-পায়

আসে যায় কে যেন আগন্তুক।

এত সুখ! কার সুখ এই সুখ!

পদ্যটায় চার মাত্রার চলন লক্ষ করছি, পঙক্তিগুলি চার, আট, বারো, ষোলো আর কুড়ি মাত্রায় চলছে। পয়ারের মতো মুক্তক অবশ্য হলো না—এ-ছন্দে তা হতে পারে না—তবে মাত্রাবৃত্ত যতটা মুক্তক হতে পারে এও ততটাই হয়েছে বোধহয়।

অবহিত পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন যে যুক্তবর্ণের সঙ্গে এর সম্বন্ধ বিজোড় মাত্রার ছন্দের মতো হলেও পয়ারের মতোই বিজোড়মাত্রিক পঙক্তিকে এ আমল দেয় না।

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি

খাশা তোর চ্যাঁচানি

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সে

ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে।

অপ্সরী কোথা শাপভ্রষ্ট সে অশ্বিনী হায় রে-

এগুলিকে কেউ বিজোড়মাত্রিক বলে ভুল করবেন না আশা করি, শেষমাত্রায় একটু যে কম আছে, সেটুকু আমরা অচেতন অভ্যাসবশতই টেনে পুষিয়ে নিই—ঐ কমটুকুকে কম বলাই আসলে ভুল।

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে-মরে খালি সে

ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশে

আর,

মাঠপাড়ে ঘাটপাড়ে কেঁদে মরে খালি সেই

ঘ্যানঘ্যান আবদারে, ঘন-ঘন নালিশেই

কানের কাছে এ-দুয়ে কোনো প্রভেদ নেই। ‘শিশু ভোলানাথে’র “তালগাছ” কবিতার প্রথম স্তবকটিকে যদি এ-ভাবে লেখা যায়

তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়েই

উঁকি মারে সব গাছ ছাড়িয়েই

মনে সাধ আকাশেতে উড়ে যায়

বাসাখানি একেবারে ফুঁড়ে হায়,

হায় তার পাখা নেই!

তাহলে ছন্দের রস বদলে যায় কিন্তু রূপের বদল হয় না। ‘দাঁড়িয়ে’ আর ‘উড়ে যায়’ দুটোই যে এখানে চার মাত্রার মূল্য পাচ্ছে, মূলের সঙ্গে এটি মিলিয়ে পড়লে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকবে না।

এই মাত্রিক ছন্দের দুটো রূপ বাংলা কবিতায় দেখা যায়। একটা রবীন্দ্রনাথের ‘ছিলে পয়ার’, যুক্তবর্ণকে এড়িয়ে শুধু হসন্তের ধাক্কায় গড়িয়ে-গড়িয়ে চলে। হাসিতে ঠাট্টায় ছোটোদের কবিতায় সুশোভন, সত্যেন্দ্র দত্ত একে জাতে তুলেছিলেন, সুকুমার রায় ভালোবেসেছিলেন। ‘আবোল তাবোলে’র অনেকগুলি কবিতাই এ-ছন্দে লেখা, আর তার একটিতে এ-ছন্দ এমন আশ্চর্যরকম জমকালো হয়ে উঠেছে, ঠিক যেমনটি আর-কোনো কবিতাতেই আমি লক্ষ করিনি। কবিতাটির নাম “হুলোর গান”।

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,১৯৪৬

গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা।

জট বাঁধা ঝুল-কালো বটগাছ তলে,

ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে,…

পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা

রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।…

বাইশ লাইনের এই কবিতায় যুক্তব্যঞ্জন আছে তিনটি মাত্র—ঝুপঝুপ করে হসন্তের দাঁড় ফেলে-ফেলে খরবেগে চলেছে হালকা নৌকো, অথচ ‘বিবিজান লবেজান’ কি ‘খুব তার বোচাল’ ‘-এর মতো ঠাট্টার ভাবটা নেই, বেশ একটা গা-ছমছম-করা কবিত্বের সুর লেগেছে।

এ-ছন্দের অন্য রূপটিতে যুক্তবর্ণের প্রাধান্য। একে বলা যেতে পারে বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক, কেননা

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।

‘মানসী’র এই প্রাথমিক পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে ‘গল্পসল্প’র

তাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার;

এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার।

পর্যন্ত এ-রীতিতে যত কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন, তারা অভাবনীয় বৈশিষ্ট্য পেয়েছে যুক্তবর্ণের ঝংকারে। ‘বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা’-কে বাহবা দিতে হয়, কিন্তু এর একটা অসুবিধে এই যে ৪+৪+৪+২ ছাড়া অন্য কোনোরকম মাত্রাবিভাগ আনতে গেলেই এর তরতরে ফূর্তির ভাবটা আর থাকে না, আর প্রতি পঙক্তিতে একই ধরনের যতিপাতে কান ক্লান্ত হয়ে পড়ে সহজেই। সেইজন্য অল্পে শেষ করে না-দিলে এর শেষরক্ষা হয় না। (সত্যেন্দ্র দত্তর ‘ছিপখান তিন-দাঁড়’ সম্বন্ধে আমরা কে না মনে-মনে ভেবেছি, ‘আহা, কবিতাটি যদি এর অর্ধেক হতো!’) ছোটো আকারের মধ্যেও যদি যতিবৈচিত্র্যের দাবি থাকে, তাহলেও একে দিয়ে কাজ চলবে না। এ যদিও হাতের কাছেই ছিলো, রবীন্দ্রনাথ একে বড়ো একটা ডেকে পাঠাননি, শিশুপাঠ্য কবিতাতেও না। ‘সহজ পাঠে’র পদ্যগুলি শুধু স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণেরই নয়, ছন্দের উদাহরণরূপেও স্মরণীয় :

আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকেবাঁকে

বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে

গঞ্জের জমিদার সঞ্জয় সেন

দু-মুঠো অন্ন তারে দুই বেলা দেন।

সাতকড়ি ভঞ্জের মস্ত দালান

কুঞ্জ সেখানে করে প্রত্যুষে গান।

যুক্তবর্ণের নূপুর বেজে উঠলো, যতিবিন্যাসও হলো বিচিত্র। ছোটোদের পদ্যে লঘুরসের কবিতায় এ-ছন্দ বার-বার এসেছে রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায়, আবার এই ছন্দেই আবেগমধুর গীতিকবিতার নিদর্শন লেখা হলো :

ওগো বধূ সুন্দরী,

তুমি মধুমঞ্জরী,

পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—

স্বর্ণের পাত্রে

ফাল্গুনরাত্রে

মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।

সরোদের ধ্বনির মতো যুক্তবর্ণ বেজে চলেছে। আর কি একে সেই ‘ছিলে পয়ার’ বলে চেনা যায়।

না, চেনা যায় না, কিন্তু তাই বলে কি এর জাত আলাদা হয়ে গেলো, না কি এটা পয়ারেরই একটা শাখা? ফশ করে ১৯৪৬বলে উঠতে ইচ্ছে করে—নিশ্চয়ই আলাদা। কোথায় ‘মহাভারতের কথা অমৃতসমান’, আর কোথায় ‘ওগো বধূ সুন্দরী’! কিন্তু যদি এই ছন্দে কখনো যুক্তবর্ণ বা হসন্ত শব্দ বিরল হয় তাহলেই পয়ারের সঙ্গে তার জাতের মিল আর গোপন থাকে না।

ফিরে ফিরে আঁখি-নীরে পিছু পানে চায়

পায়ে পায়ে বাধা প’ড়ে চলা হল দায়।

এখানে শুধু দুই-দুই মাত্রায় চলেছে বলে শুনতে নতুন রকমের হয়েছে, কিন্তু

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—

হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।

নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি,

জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি। (‘গল্পসল্প’)

এখানে পয়ারের সুর দুর্বারভাবে এসে পড়লো। এ-ছাড়া এই ছন্দের আরো একটা ভঙ্গি আছে, যেটা খুব বেশি পয়ার-ঘেঁষা। সেটা “সোনার তরী” কবিতার ছন্দ, প্রবোধচন্দ্র তাকে বলেছেন ঊনমাত্রিক পয়ার। সমস্ত “সোনার তরী” কবিতায় একটিমাত্র যুক্তবর্ণ আছে, কিন্তু ঐ ছন্দকেই যুক্তাক্ষরে ঝংকৃত করে উত্তর-রবীন্দ্রনাথ ধ্বনির যে-ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র তার যথাযথ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ব্যবহৃত একটি কাব্যাংশই তুলে দিচ্ছি :

তোমারে ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে

তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,

জানি না কী লাগি ছিলে অন্যমনে,

তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল।

যে-কারণে প্রবোধবাবু পয়ারকে যৌগিক বলেছেন পয়ারের সেই প্রধান লক্ষণই এ-ছন্দে নেই, তবু একে আস্ত একটা রাজত্ব দিয়ে না-ফেলে পয়ারেরই একটা প্রদেশ বলে গণ্য করা ভালো। পুনরুক্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে পয়ার বলতে এখানে একটা ছন্দ বোঝাচ্ছে, ছন্দোবন্ধ নয়। প্রবোধচন্দ্রের ‘মাত্রিক’ নাম চলতে পারে। মনে করতে দোষ নেই যে পয়ারের দুটো রীতি আছে, একটা ‘যৌগিক’, তাতে যুগ্মধ্বনি কখনো এক মাত্রা, কখনো দু-মাত্রা; আর একটা ‘মাত্রিক’, যাতে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দু-মাত্ৰা।

৮

ইংরেজিতে দুটো শব্দ আছে, ‘মিটার’ আর ‘রিদম’; বাংলায় সাধারণভাবে দুটোকেই আমরা বলি ছন্দ। কিন্তু পারিভাষিক ব্যবহারের জন্য এমন একটা কথা প্রয়োজন, যাতে রিদম বোঝায়। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন ছন্দস্পন্দ, ধ্বনিস্পন্দন বললেও দোষ হয় না। তবে এ-পরিভাষা শুধু কাব্যছন্দের আলোচনায় চলতে পারে, ব্যাপক অর্থে ধরলে রিদমকেই ছন্দ না-বলে উপায় থাকে না। এতক্ষণ যে-আলোচনাটা হলো সেটা মিটার নিয়ে, কিন্তু কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন যে ছন্দের প্রাণ হলো রিদম। এমন পদ্য হতে পারে যাতে মিটার ঠিক আছে কিন্তু রিদম দুর্বল, সে-ছন্দ নিশ্চয়ই অছন্দ। কিন্তু রিদম-এর জোর যেখানে আছে সেখানে মিটার-এর জন্য ভাবতে হয় না, কেননা রিদমই ছন্দসরস্বতী, মিটার তাঁর বাহনমাত্র, দেবীর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর রাজহাঁসটিকে পাওয়া যাবেই। এই রিদম—ছন্দই বলা যাক—আছে চিত্রে, নৃত্যে, ভাস্কর্যে, সমস্ত শিল্পকলায়, আছে জলের ঢেউয়ে, মেঘের রঙে, গাছের গড়নে, বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিতে। এই ছন্দোবোধ নিয়ে যিনি জন্মান তিনিই শিল্পী। বোধ না-বলে বোধি বলা উচিত, কারণ এটা তাঁকে শিখতে হয় না, এটা তাঁর ইন্সটিংক্ট, রিদম তাঁর রক্তে। যাঁর প্রাণে ধ্বনির ছন্দ তিনি সুরকার, যাঁর প্রাণে রেখা-রঙের ছন্দ তিনি চিত্রকর। আর মানুষের ব্যবহৃত ভাষার ছন্দ যাঁর প্রাণে অবিরাম তরঙ্গ তোলে, তিনিই কবি হয়ে ওঠেন। এই ভাষার দুটো বড়ো মহল আছে- গদ্য আর পদ্য। ছন্দ, রিদম, এটা যে শুধু পদ্যেরই প্রাইভেট প্রপার্টি তা তো নয়, গদ্যের শিল্পরূপেরও তাতে অধিকার আছে। ‘গদ্যছন্দ কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব’, প্রবোধবাবুর এ-কথাটিই তাই অবাস্তব ও অনর্থক হয়ে পড়েছে। গদ্যে পদ্যের মতো ‘সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দিষ্ট’ ধ্বনিবিন্যাস নেই, অর্থাৎ মিটার নেই, এ তো জানা কথাই, কিন্তু ছন্দস্পন্দ আছে; রিদম আছে; গদ্যছন্দকে স্বীকার না-করে তাই উপায় কী।

সব গদ্যে রিদম থাকে না, সব পদ্যেই কি থাকে! যাতে ধ্বনির স্পন্দন জাগেনি এমন গদ্যের পরিমাণ পৃথিবীতে যত, এমন পদ্যের পরিমাণ তার চেয়ে কিছু হয়তো কম, এর বেশি আর কী বলা যায়? কিন্তু এর সঙ্গে এ-কথাও ভাববার আছে যে বিশ্বসাহিত্য থেকে গদ্যরচনার শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি যদি সংগ্রহ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তার কোনোটিই ছন্দোচ্যুত নয়। গদ্য যখন সাহিত্য হয়েছে, আর্ট হয়েছে, তখন ছন্দস্পন্দন জেগে উঠেছে অনিবার্যভাবেই। গদ্যকবিতা কথাটা নতুন হতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দ চিরকালের, ইংরেজি সাহিত্যে বাইবেল থেকে বর্নার্ড শ পর্যন্ত তার কত ভঙ্গিই না দেখা গেলো। পদ্যের ‘অতিনিরূপিত’ ধ্বনিস্পন্দনের সঙ্গে গদ্যের অনতিব্যক্ত ধ্বনিস্পন্দনের পার্থক্যটা কী-রকম, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, এখানে আমি আর সে-বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার আলোচনায় প্রবোধচন্দ্রের দু-একটি মন্তব্য আমাকে অবাক করেছে বলেই আরো কিছু বাগ্বিস্তার আবশ্যক হলো।

রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দকে বলেছেন ভাবছন্দ। ‘এ-উক্তিটি’ প্রবোধচন্দ্রের ‘হেঁয়ালির মতো বোধ হয়।’ তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, ‘তাহলে কি ও-সব কবিতার রচনাভঙ্গিতে ধ্বনিসুষমা একেবারেই নেই?’ ভাবছন্দ ধ্বনিসুষমার বিরোধী এমন কথা প্রবোধচন্দ্ৰ ভাবতে পারলেন কেমন করে? আসলে শুধু গদ্যছন্দই নয়, পদ্যছন্দও ভাবছন্দ; ছন্দ সেখানেই সুন্দর, যেখানে ভাবের ধারাকে তা অনুসরণ করে, হয়ে ওঠে ভাবেরই ধ্বনিময় রূপ। পদ্যে মিটার-এর ঝংকার আছে বলে তার ছন্দের ভাবানুবর্তিতা আমরা সবসময় লক্ষ করি না, কিন্তু গদ্যছন্দের সেটাই সর্বস্ব বলে তাকে বিশেষ অর্থে বিশেষ স্থলে ভাবছন্দ বলার সার্থকতা আছে—রবীন্দ্রনাথ তা-ই বলেছেন। আবেগের আঘাত ধ্বনির যে-তরঙ্গ তোলে আমাদের মুখের কথায়, সেটাই তো ভাবছন্দ, আর গদ্যছন্দ তারই প্রতিরূপ। কথাটা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তসহযোগে বুঝিয়ে বলেছেন :

মুখের কথায় আমরা যখন খবর দিই তখন সেটাতে নিশ্বাসের বেগে ঢেউ খেলায় না।

যেমন—

তার চেহারাটা মন্দ নয়।

কিন্তু ভাবের আবেগ লাগবামাত্র ঝোঁক এসে পড়ে। যেমন –

কী সুন্দর তার চেহারাটি।

একে ভাগ করলে এই দাঁড়ায় :

কী সুন্। দর তার। চেহারাটি।

এই রকম আরো কয়েকটি বাক্য রবীন্দ্রনাথ রচনা করে দিয়েছেন যা ‘প্রতিদিনের চলতি কথার সহজ ছন্দ, গদ্য, কাব্যের গতিবেগে আত্মরচিত।’ দৃষ্টান্তের সংখ্যা আমরা প্রত্যেকেই ইচ্ছামতো বাড়িয়ে যেতে পারি, কিন্তু তার দরকার নেই, এই একটি দৃষ্টান্ত নিয়েই ভেবে দেখা যাক। ‘কী সুন্দর তার চেহারাটি’ এই হচ্ছে আমাদের মুখের স্বতঃস্ফূর্ত কথা, সহজ বলেই ওর প্রাণশক্তি প্রবল। এই প্রাণশক্তিই তো সাহিত্যকলার কাম্য। গদ্য লিখলে হুবহু এই কথাটিই বসিয়ে দেয়া যায়, সেটা গদ্যের মস্ত সুবিধে, কিন্তু এই কথাটাই পদ্যে বলতে হলে কী করতাম?

আহা তার চেহারাটি কী যে সুন্দর!

পদ্য হলো, কিন্তু কবিতা হলো না, আবেগ লাগলো না।

দেহখানি তার দোহারা

কী যে সুন্দর চেহারা!

মিল-টিল সবই হলো, কিন্তু ঠাট্টার মতো শোনায়। ‘চেহারা’ কথাটাই পদ্যের জাত নামিয়ে দিচ্ছে। গদ্যের সহজ ঋজু ভঙ্গিকে পদ্য মাঝে-মাঝে ঈর্ষা করতে পারে, কিন্তু সে-ঈর্ষায় সে প্রাণত্যাগ করেনি, আবিষ্কার করেছে অন্য একটি ভাষা, যাতে অপরূপ অতিরঞ্জনের সাহায্যে সমস্ত কথার সারসত্য একেবারে চিরকালের বুকের উপর লেখা হয়ে যায়। ‘কী সুন্দর তার চেহারাটি’ এ-কথা পদ্য গদ্যের মতো করে বলবার চেষ্টাই করে না, সে বলে :

জনম অবধি হাম রূপ নেহার

নয়ন ন তিরপিত ভেল।

—আর গদ্য অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তখন বোঝা যায় যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতির যে-শক্তি গদ্যের আছে, সেই সুবিধার দ্বারাই সে সীমাবদ্ধ, পদ্যের মতো যখন-তখন অসীমে যাত্রা করতে সে পারে না, বাস্তবিকতার শৃঙ্খলে সে মাটিতে বাঁধা। অথচ ‘জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু’-র মধ্যেও ‘অস্বাভাবিকতা’র চিহ্নমাত্র নেই, একে কিছুতেই বলা চলবে না ‘কৃত্রিম’ : ‘কী সুন্দর তার চেহারাটি’ যেমন বিশেষ-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো মানুষের মুখের কথা, এও তেমনি বিশেষ-কোনো মুহূর্তে বিশেষ-কোনো মানুষের মুখের কথা। এই যে মুখের কথার জোর, এই যে আবেগের আত্ম-উৎসারিত তরঙ্গ, ভাবছন্দ তো এইটেই, আর পদ্যের ছন্দোরীতির মধ্যে—মিটার-এর মধ্যে—এটাই লীন হয়ে থাকে; তা যদি না থাকতো তাহলে কবিতা হতো এমন একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ যা কোনোকালে কোনো মানুষের প্রাণে নাড়া দিতে পারতো না। কবিতার যে-কোনো স্মরণীয় চরণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে আবেগের অনিবার্য বেগের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে কথাটি বলা হয়েছে যে আটপৌরে মুখের কথাতেও ওর চেয়ে সহজ, প্রাণময় প্রকাশ সম্ভব ছিলো না। অবশ্য পদ্যছন্দের খাতিরে ভাবছন্দ কখনোই যে ব্যাহত হয় না তা নয়, কিন্তু সেটা ছন্দের দোষ, কাব্যের দুর্বলতা। কবিগুরুর রচনাতেও ক্বচিৎ এ-দুর্বলতা প্রবেশ করতে পারে, তাই বলে প্রবোধচন্দ্রের এ-কথা পড়েও স্তম্ভিত না-হয়ে উপায় থাকে না যে ‘পদ্যরচনায় ছন্দের বন্ধনকে মেনে নিতে হয় বলে কবিকে অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে হয়; আর গদ্যরচনায় ছন্দোবন্ধের বালাই থাকে না বলে রচয়িতার স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে।’

বলা বাহুল্য, ছন্দটা কবির বন্ধন নয়, সেটা তাঁর উপায়। কিসের উপায়? ভাবকে পাবার, ধরবার, বলবার। ভাবের ছন্দ আর রচনার ছন্দ যদি কবির কাছে অভিন্ন না হতো, যদি ছন্দের জন্য ‘অনেকাংশেই ভাবের স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে’ হতো তাঁকে, তাহলে ছন্দ তিনি লিখতেনই না, কেননা ভাবের প্রকাশের জন্যই তাঁর লেখা, ছান্দসিককে দৃষ্টান্ত জোগাবার জন্য নয়। কবি চিন্তাই করেন ছন্দে, কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ তাঁর মনে এমনভাবে মিশে থাকে যে ভাবছন্দ কোথাও বাধা পেলে সেই রিদমও ক্ষুণ্ণ হয়, যে-রিদম ছন্দের, মানে মিটার-এর প্রাণ।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।

এখানে কাব্যছন্দের সঙ্গে ভাবছন্দ মিশে আছে, গদ্যে বললেও এ-ই বলতাম কিন্তু এতটা বলা হতো না। এই কবিতারই অন্য দুটি পঙক্তি :

আমার কবিতা জানি আমি

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

এখানে কাব্যছন্দ ঠিক ভাবছন্দের অনুসরণ করতে পারেনি, ‘সে সর্বত্রগামী’তে রিদম দুর্বল হয়ে পড়েছে, সমস্তটায় একটু আড়ষ্ট ভাব এসেছে, পঙক্তিদুটি হয়েছে যাকে ইংরেজিতে বলে ‘প্রোজ়ে ইক’। সহজ গদ্যে এ-কথাটি এর চেয়ে ভালো করে বলা যেতো; এবং সেই পদ্যাংশই প্রোজ়েইক, গদ্যে রূপান্তরিত করলে যার সৌষ্ঠব বাড়ে।

এ-রকম অসিদ্ধার্থ পদ্য-পঙক্তি রবীন্দ্র-রচনায় বিরল, এ যেমন বলবার কথাই নয়, তেমনি একটা-দুটো যে আছে তাতেও অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এ-থেকে এ-রকম অনুমান কিছুতেই করা যায় না যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় রবীন্দ্রনাথ ‘ছন্দোবন্ধের বালাই’ না-রেখে গদ্যকবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। ছন্দোবন্ধ একটা ‘বালাই’ নয়, মিলও তা নয়, ওগুলো কবির প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন পথিকের পক্ষে পথ কিংবা যাত্রীর পক্ষে যান; কোনো জন্মেও কোনো কবির তাতে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয়নি। রবীন্দ্রনাথ— বা অন্য যে-কোনো উল্লেখযোগ্য কবি—যে ছন্দোবন্ধের বদলে গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছেন সেটা এই কারণেই যে কোনো-কোনো বিষয় বা ভাবের পক্ষে তখনকার মতো গদ্যছন্দই তাঁর বেশি উপযোগী মনে হয়েছে, তার মানে কবিতাটা গদ্যছন্দেই ‘এসেছে’। গদ্যছন্দে যে স্বাধীনতা বেশি এ-কথাও ঠিক নয়, বরং তালের সাহায্য পাওয়া যায় না বলে এর ধ্বনিস্পন্দন রক্ষার সমস্তটা ভার এসে পড়ে কবির স্বাভাবিক ছন্দোবোধের উপর, কবির দায়িত্ব বেড়ে যায়। এ-থেকে কেউ আবার এ-রকম যেন ভেবে না বসেন যে গদ্যকবিতা রচনার কাজটাই বেশি শক্ত—শিল্পকলার ক্ষেত্রে কোনটা কোনটার চেয়ে দুরূহ সে-কথা ওঠেই না—কিছুই সহজ নয়, আবার সবই সহজ।

[ মিলের কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্য যে প্রবোধচন্দ্র ধরেই নিয়েছেন যে গদ্যকবিতা অবশ্যতই মিলহারা। অধিকাংশ গদ্যকবিতা অমিল হলেও সমিল হবার বাধা নেই তার— ইংরেজিতে সমিল গদ্যকবিতা হয়েছে, বাংলাতেও হয়েছে। অমিল পদ্য যেমন সম্ভব, সমিল গদ্যও তেমনি। আর-একটি কথা : রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লিখেছেন মুক্তকের ভঙ্গিতে, কিন্তু অন্যান্য কবিরা তাতে স্তবকবিন্যাসও করেছেন। …. অবশ্য বিশেষ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একই কবিতা গদ্যে এবং পদ্যে লেখা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তা “আফ্রিকা” কবিতায় দেখিয়েছেন।]

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র ধারণা করেছেন তা যেন ছন্দোবন্ধ কবিতারই ভ্রূণাবস্থা—‘গদ্যকবিতাকে “ছন্দোগন্ধী” বা “পদ্যগন্ধী” কবিতা বলে অভিহিত করাই সমীচীন।’ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সমীচীন যে হতে না পারে তা নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা বিশুদ্ধ গদ্য, পদ্যের আভাসমাত্র নেই তাতে।’আকাশপ্রদীপে’র’ময়ূরের দৃষ্টি” কবিতা থেকে একটি অংশ প্রবোধচন্দ্র তাঁর সপক্ষের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করিয়েছেন, কিন্তু ‘তোমার কণ্ঠস্বরে/গদ্যে রং ধরে পদ্যের’ এ-কথা কৌতুক হতে পারে, কবিত্ব হতে পারে, রাবীন্দ্রিক আবৃত্তির প্রতি উল্লেখ হতে পারে, গদ্যছন্দে রবীন্দ্র-ভঙ্গির বর্ণনা হতে পারে না। গদ্যছন্দে পদ্যের আভাস তিনি যে দোষাবহ মনে করতেন, ‘পুনশ্চ’, ‘শ্যামলী’, ‘শেষ সপ্তকেই তার পরিচয় মেলে। যে-গদ্যে এ-সব বইয়ের কবিতা লেখা, সে-গদ্যই ‘শেষের কবিতা’র, ‘কালের যাত্রা’র, ‘বিশ্বপরিচয়ে’র, তবু কবির নিজের জবানিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের যদি তলব পড়ে, সে-প্রমাণও হাজির আছে। ‘কবিতা’র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সতেরোটি কবিতার মধ্যে দশটি ছিলো গদ্যছন্দের। বোধহয় সেই কারণেই, পত্রিকাটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে যে-চিঠি লিখেছিলেন, তাতে গদ্যকবিতা সম্বন্ধে অনেকটা মন্তব্য ছিলো। চিঠিখানা ‘কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিলো, তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিই :

‘…অল্পদিন আগে পর্য্যন্ত দেখেছি বাংলায় গদ্যছন্দের কবিতা আপন স্বাভাবিক চালটি আয়ত্ত করতে পারেনি। কতকটা ছিল যেন বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা। গদ্যছন্দের রাজত্বে আপাতদৃষ্টিতে যে স্বাধীনতা আছে তা জানতে কৌতূহল হয় সে-দিনটি কোন দিন, অথবা প্রথম কোন কবিতায় মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের রহস্য তিনি আবিষ্কার করেন। এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে হলে আমার চেয়ে নিপুণ গবেষকের প্রয়োজন, কিন্তু আমি যতদুর সন্ধান করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় এই নবজন্ম তখনই ঘটলো যখন ‘কড়ি ও কোমলে’র “বিরহ” (“আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন’) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

কত শারদ যামিনী হইবে

বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া! ……

এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া

মরিব কাঁদিয়া রে!

এর পরবর্তী ‘মায়ার খেলা’ও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

আজি বিরহরজনী ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে।

অবশ্য ‘মানসী’র আগে এ-রকম উদাহরণ অত্যল্প : এই সূত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ঐ গ্রন্থেই প্রথম বলে এ-বিষয়ে প্রবর্তকের সম্মান দিতে হয় ‘মানসী’কেই।]থার্থভাবে তার মর্য্যাদারক্ষা কঠিন। বস্তুত সকল ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার দায়িত্ব পালন দুরূহ। বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার করেও পাঠকের মনে কাব্যরস সঞ্চার করতে বিশেষ কলাবৈভবের প্রয়োজন লাগে। বস্তুত গদ্যে পদ্যছন্দের কারুশিল্পকৌশলের বেড়া নেই দেখে কলমকে অনায়াসে দৌড় করাবার সাহস অবারিত হবার আশঙ্কা আছে। কাব্যভারতীর অধিকারে সেই স্পর্দ্ধা কখনোই পুরস্কৃত হতে পারেনা। অনায়াসের আগাছায় ভরা জঙ্গলকে কাব্যকুঞ্জ বলে চালিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তোমরা ফাঁড়া এড়িয়ে গেছ। কেবল দেখলুম স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়ের কবিতাটি পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পূর্ব্ব অভ্যাসের বাঁধন তার পায়ে জড়িয়ে আছে, গদ্যের জুতো জোড়ার উপরে ছিন্নপ্রায় ঘুন্টি-বিরল পদ্যনূপুরের উদ্বৃত্ত। প্রেমেন্দ্র মিত্রের “তামাসা” কবিতাটিতে পাহাড়তলীর বন্ধুর ভূমির মতো গদ্যের রুক্ষ পৌরুষ লাগলো ভালো। তোমার কবিতা তিনটি গদ্যের কণ্ঠে তালমান-ছেঁড়া লিরিক, এবং ভালো লিরিক। সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্চে না বলে ভাবের ইঙ্গিতগুলি বিচ্ছুরিত হচ্চে সহজে, অথচ সহজে নয়। … সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা ট্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্চে।…’

যে-গদ্যকবিতা ‘পদ্যছন্দের মৌতাত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি’ তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নেই, তিনি ভালো বলছেন সেই গদ্যছন্দকেই, যাতে ‘সঙ্গে সঙ্গে পদ্যছন্দের মৃদঙ্গওয়ালা বোল দিচ্চে না।’ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার যে-আদর্শ ছিলো, এই চিঠিতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। সে-আদর্শ ‘পদ্যগন্ধী’ নয়, ঠিক তার উল্টো, ‘বাণীর নিপুণ-নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কারে যে মোহসৃষ্টি করে তার সহায়তা অস্বীকার’ করতে হবে, গদ্যছন্দ সম্বন্ধে এইটেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য আর এ-কথা তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধেও বিশদভাবে বলেছেন। ‘কিঞ্চিৎ ছন্দের আভাস’, প্রবোধচন্দ্র যেটা গদ্যকবিতার লক্ষণ বলে ধরেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন ‘বহুকাল খাঁচায় বন্দী পাখীর ওড়ার আড়ষ্ট চেষ্টা।’ অবশ্য ‘পদ্যগন্ধী’ গদ্যকবিতা যে হতে না পারে তা নয়, হয়েওছে, বাংলায় সমর সেন আর অমিয় চক্রবর্তীর রচনা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, বাংলা গদ্যকবিতার দুটো আলাদা ধারাই যেন দেখা যাচ্ছে : একটা রাবীন্দ্রিক রীতি, সেটা বিশুদ্ধ গদ্যের চালে, আর-একটাতে মাঝে-মাঝে পদ্যের আওয়াজ দেয়, এই দ্বিতীয় রীতি থেকে বাংলায় ফ্রী ভার্সের উদ্ভব হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

[ অমিয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক দু-একটি কবিতায়, যেমন “বৈদান্তিক”-এ (‘প্রকাণ্ড বন প্ৰকাণ্ড গাছ, ~/বেরিয়ে এলেই নেই’) পাশাপাশি একাধিক ছন্দ স্থান পেয়েছে; অন্যত্র তা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এইরকম মিশ্র ছন্দের নমুনা, শক্তিশালী কবিদের ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও, এখনো এত বিরল যে ফ্রী ভার্সকে বাংলা ভাষার স্বভাববিরুদ্ধ বলে ধরে নেয়া যায়। —দ্বিতীয় সংস্করণের পাদটীকা।]

ফ্রী ভার্স সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র কোনো আলোচনাই করেননি, কিন্তু গ্রন্থের পরিশিষ্টে কবির সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের যে-বিবৃতি দিয়েছেন তাতে একটি খবর পাওয়া গেলো যা লক্ষ না-করে পারলুম না। একজন ফরাশি অধ্যাপক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—’আপনি বাংলায় ফ্রী ভার্স রচনা করেছেন কি?’ কবি উত্তরে বললেন, ‘আমি অনেক ফ্রী ভার্স রচনা করেছি।’ এখানে রবীন্দ্রনাথ ‘ফ্রী ভার্স’ বলতে কী বুঝেছেন জানি না, হয়তো ‘বলাকা’ ‘পলাতকা’র ছন্দ, হয়তো ‘পুনশ্চ’ এবং তৎপরবর্তী গদ্যকবিতার গ্রন্থ; কিন্তু এ-কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে কোনো ইংরেজ বা ফরাশির কাছে ফ্রী ভার্সের যা অর্থ, তা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি। ওদের ফ্রী ভার্স প্রবোধচন্দ্রের মুক্তক নয়, গদ্যছন্দও নয়; তা মিশ্রছন্দ, যাতে একই কবিতায় একাধিক রকম ছন্দ স্থান পায়, কিংবা গদ্য-পদ্য মেশানো থাকে। ছন্দ ব্যবহারের কি অব্যবহারের স্বাধীনতা আছে বলেই এর নাম ফ্রী ভার্স, বাংলায় এর অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ দিতে গেলে শুধু অস্পষ্টতার ক্ষেত্র বাড়ানো হবে, তাছাড়া কিছু লাভ হবে না। আর এই আদর্শে বিচার করলে সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলির মধ্যে শুধু তিনটি নৃত্যনাট্যেই মিশ্র ছন্দের কিছু আভাস এসেছে মনে করা যায়, তাও আভাস মাত্র, কারণ এ-তিনটি বই আগাগোড়া সুরে বসানো বলে এদের ছন্দোবন্ধ প্রায়ই ভাঙা-ভাঙা হতে বাধা পায়নি, গদ্য রীতিও সর্বত্র সুঠাম নয়, ছাপার অক্ষরে পড়তে মনে হয় যেন গদ্য-পদ্য মিশ্রিত না-হয়ে সমস্ত রচনাটাই গদ্য-পদ্যের মাঝামাঝি একটা জায়গায় বিরাজমান। প্রকৃত মিশ্রছন্দের চেহারাটা বাংলায় কী-রকম হতে পারে তার একটা নমুনা দৈবাৎ পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথেরই ‘ছন্দ’ বইতে।

‘গদ্যছন্দ” প্রবন্ধে একটা প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে মাত্রা মিলিয়ে তিনি লিখেছেন :

বৃষ্টিধারা শ্রাবণে ঝরে গগনে,

শীতল পবন বহে সঘনে

কনক-বিজুরি নাচে রে, অশনি গর্জন করে।

নিষ্ঠুর-অন্তর মম প্রিয়তম নাই ঘরে।

এখানে প্রত্যেক পঙক্তি ছন্দে বাঁধা আছে, কিন্তু এক-এক পঙক্তির এক-এক রকম ছন্দ। এ-ছাড়া ‘স্ফুলিঙ্গে’ দুটি মিশ্র ছন্দের ক্ষুদ্র কবিতা আছে :

অপরাজিতা ফুটিল,

লতিকার

গর্ব নাহি ধরে—

যেন পেয়েছে লিপিকা

আকাশের

আপন অক্ষরে।

এখানে প্রথম ও চতুর্থ পঙক্তি তিন মাত্রার ছন্দে, অবশিষ্ট পয়ারজাতীয়, প্রবোধচন্দ্রের পরিভাষায় মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক। ১১৩ সংখ্যক কবিতায় মেশানো হয়েছে ছড়ার ছন্দ আর তিন মাত্রার ছন্দ কিংবা স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্ত।

দিনের আলো নামে যখন

ছায়ার অতলে

আমি আসি ঘট ভরিবার ছলে

একলা দিঘির জলে।

এখানে প্রথম চরণ স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয় চরণ মাত্রাবৃত্ত। সমস্ত কবিতাটিতে স্বরবৃত্তেরই প্রাধান্য, কিন্তু শেষের দিকে আবার মাত্রাবৃত্ত এসেছে :

মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের

অগ্নিরেখার বাণী

ঐ যে ছায়াখানি।

এরই মধ্যে আবার একটু বিভঙ্গ আছে— ‘মোর জীবনের ব্যর্থ দীপের অগ্নিরেখার বাণী’ মাত্রাবৃত্ত, ‘ঐ যে ছায়াখানি’ স্বরবৃত্ত। আশ্চর্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই দুই ছন্দ চমৎকার মিলে-মিশে আছে, বাধা নেই, বিরোধ নেই, বরং দুয়ের সংযোগে একটি অভিনব মাধুর্যেরই আভাস দিচ্ছে। (5) তার উল্লেখ গ্রন্থের অন্যত্র করেছি। তাছাড়া গানে কখনো-কখনো একই রচনায় দু-রকম ছন্দের আভাস এসেছে—তবে তাকে মিশ্র ছন্দ বলে কেউ ভুল করবে না–সুরের তাগিদে কাব্যছন্দ ভাঙা-ভাঙা হয়েছে, এলোমেলো হয়েছে, ব্যাপারটা হলো এই। ‘স্ফুলিঙ্গে’র উদাহরণ দুটি অবশ্য সচেতনভাবে রচিত, কিন্তু এই ক্ষীণ সূত্রে নির্ভর করে এ-কথা বলা যায় না যে রবীন্দ্রনাথ যথোচিতভাবে মিশ্র ছন্দ লিখেছেন। একই কবিতায় দু-তিন রকমের ছন্দ বা গদ্যছন্দের সঙ্গে পদ্যছন্দকে মেশাবার পরীক্ষা আমাদের কোনো-কোনো জীবিত কবি করেছেন, কিন্তু বাংলায় মিশ্র ছন্দের স্পষ্ট কোনো স্বরূপ এখনো বিকশিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না।

(1) জানতে কৌতূহল হয় সে-দিনটি কোন দিন, অথবা প্রথম কোন কবিতায় মাত্রাবৃত্তে যুক্তবর্ণের রহস্য তিনি আবিষ্কার করেন। এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে বলতে হলে আমার চেয়ে নিপুণ গবেষকের প্রয়োজন, কিন্তু আমি যতদুর সন্ধান করতে পেরেছি, তাতে মনে হয় এই নবজন্ম তখনই ঘটলো যখন ‘কড়ি ও কোমলে’র “বিরহ” (“আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন’) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

কত শারদ যামিনী হইবে

বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া! ……

এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া

মরিব কাঁদিয়া রে!

এর পরবর্তী ‘মায়ার খেলা’ও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

আজি বিরহরজনী ফুল্ল কুসুম শিশির সলিলে ভাসে।

অবশ্য ‘মানসী’র আগে এ-রকম উদাহরণ অত্যল্প : এই সূত্রের ব্যাপক প্রয়োগ ঐ গ্রন্থেই প্রথম বলে এ-বিষয়ে প্রবর্তকের সম্মান দিতে হয় ‘মানসী’কেই।

(2) অবশ্য শব্দের আদিতে কোনো-কোনো যুক্তব্যঞ্জন নিঃসংশয়ে একমাত্রা—কী পয়ারে, কী মাত্রাবৃত্তে। ‘ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা’, ‘আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি’—এখানে ‘ম্লান’ ও ‘প্রাণে’র যুক্তব্যঞ্জন দু-মাত্রায় উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়। যুক্তস্বরের কথা আবার আলাদা—হোক সে শব্দের আদিতে, মধ্যে কি অন্তে—’ঐ’, ‘ঔ’ পয়ারজাতীয় ছন্দে একমাত্রা কিংবা দু-মাত্রা হতে পারে, মাত্রাবৃত্তে তার দু-মাত্রা বাঁধা।

(3) এ-রকম দৃষ্টান্ত ‘স্ফুলিঙ্গে’ দু-একটি আছে। গ্রন্থের অন্যত্র তার আলোচনা করেছি।

(4) একটু-আধটু রকমফের হতে পারে, যেমন “বাংলা ছন্দের প্রকৃতি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রচিত শ্লোক :

দূর সাগরের পারের পবন

আসবে যখন কাছের কূলে

রঙিন আগুন জ্বালবে ফাগুন,

মাতবে অশোক সোনার ফুলে।

কিন্তু এতেও ছন্দ রচনাই চলে, কাব্যরচনা চলে না।

(5) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর ‘ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ে দেখিয়েছেন যে “বেঠিক পথের পথিক” কবিতার শেষ স্তবকে ছন্দের জাত বদলে গেছে— স্বরবৃত্ত রূপান্তরিত হয়েছে মাত্রাবৃত্তে, কিন্তু এ-কথা মনে করা যায় না যে ওখানে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করে ছন্দ বদলে দিয়েছিলেন।